ACQUA & AMBIENTE | 150 ARTICOLI

Un ingente costo per le casse dello Stato, un ritorno indietro di quasi 30 anni e la reintroduzione di quei vincoli che sono all’origine del gap infrastrutturale oggi esistente. Sono alcuni dei possibili effetti della Proposta di Legge Daga su un comparto, quello del servizio idrico integrato, che negli ultimi anni si è messo in movimento secondo una logica industriale, aumentando gli investimenti e migliorando il servizio offerto.

Tra le tante frottole con cui i “benecomunisti” hanno inondato il discorso pubblico in materia di acqua una è particolarmente tenace. Il voto di massa del popolo italiano contro “la privatizzazione” sarebbe stato tradito, si afferma, in quanto i servizi continuano ad essere gestiti da società per azioni – entità malefiche costituite a fini di lucro. Non rileva che l’azionista sia quasi ovunque un soggetto pubblico, e che l’eventuale distribuzione di ancor più eventuali utili sia comunque destinata alle casse dei comuni (e qualora non bastasse la volontà politica di non farlo, possa ben soccorrere una norma statutaria o un patto parasociale).

Il sistema dell’acqua ha fatto notevoli passi avanti dal 2011 ad oggi, con l’avvio della regolazione nazionale affidata, dalla Legge n. 214 “Salva Italia”, ad AEGSI - oggi ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) - che ha assicurato stabilità tariffaria e crescita degli investimenti. Questi ultimi sono passati da 1,2 a 3,6 miliardi di euro, con un tasso di realizzazione notevole (quasi il 90% di quelli previsti). Il sistema ha avuto ulteriore impulso con la sentenza del Consiglio di stato n. 2481 del 2017 che ha sancito la completa legittimità e coerenza con l’esito del referendum della regolazione nazionale e ha demolito una serie di insulse interpretazioni economiche portate avanti dai ricorrenti.

Tra le recenti iniziative legislative attualmente oggetto di esame parlamentare, la proposta di legge, presentata a firma dell’On. Federica Daga, avente a oggetto la ridefinizione della disciplina in materia di servizio idrico integrato (di seguito, la “Proposta di Legge”), si caratterizza per il forte impatto sulla finanza pubblica e per il potenziale rallentamento degli investimenti conseguente ad una totale riorganizzazione e pubblicizzazione del settore.

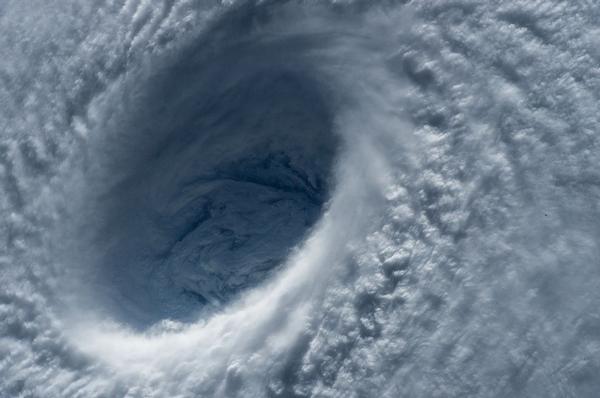

Il cambiamento climatico rappresenta una della più grandi sfide del secolo. I suoi impatti e la sua soluzione avranno ripercussioni fondamentali sull’economia, la società, l’ambiente e la tecnologia. Il recente rapporto dell’IPCC, Global Warming of 1.5 °C, ha evidenziato ancora una volta l’entità della sfida climatica, sottolineando gli impatti attesi e delineando le strategie di soluzione. Il rapporto ha mostrato come i danni climatici - in particolare per gli ecosistemi - siano sensibili all’aumento della temperatura e come il “risparmio” di mezzo grado Celsius (da 2 a 1,5° C) possa permettere di ridurre i rischi. Ha altresì chiarito la necessità di ridurre le emissioni in pochi decenni, portandole a zero a metà secolo, e come questo livello di ambizione sia incompatibile con le politiche attuali.

Gli allarmi si susseguono, anche se molti li ignorano e altri non li condividono. Ma il climate change è una realtà che tocca tutti in tutto il mondo, sebbene in modo differenziato. Recentemente gli scienziati dell’IPCC (International Panel on Climate Change), che da decenni ci avvertono del pericolo dei gas serra e del riscaldamento globale, sono stati ancora più drastici: abbiamo, come pianeta, non più di 12 anni per tagliare le emissioni e fermare l’innalzamento della temperatura media del globo, dopo di che l’effetto sarà irreversibile e il pianeta Terra andrà incontro a catastrofi ingestibili come lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai, la desertificazione, l’innalzamento dei mari e altri effetti poco piacevoli.

Il cambiamento in atto non è unicamente legato all’innalzamento delle temperature medie, bensì a una modifica globale dell’intero sistema climatico, con ovvie ripercussioni sugli ecosistemi che portano trasformazioni dirette anche sull’attività agroalimentare, sulla sicurezza alimentare e su trend e modalità di consumo. Nelle colture, e quindi per quanto attiene alla produzione di materie prime - che per il Gruppo Illy comprendono caffè, tè, cacao, vino e frutta - uno degli esempi da noi rilevati di maggiore incidenza delle variazioni climatiche riguarda il vino. Fino a 30 anni fa la produzione di vino, quasi esclusivamente Sangiovese da uva rossa realizzato dalla nostra azienda Mastrojanni a Montalcino, nel cuore della Toscana, raggiungeva di media una gradazione di 13% vol.

Il tema del cambiamento climatico è sempre più urgente e d’attualità, ma ad essere preponderante è un approccio generico, poco orientato al business. Come ritiene sia opportuno evolvere per una maggiore consapevolezza sulla materia?

Finora il tema è stato affrontato prevalentemente con riferimento agli aspetti di carattere ambientale e di sviluppo sostenibile. Solo di recente si iniziano a rilevare pochi, “illuminati”, esempi di strategie aziendali che inquadrano il climate change in termini di sviluppo del proprio business, indipendentemente dal settore di appartenenza.

A Isola della Scala in provincia di Verona, in un territorio noto soprattutto per la coltivazione del raffinatissimo riso Vialone Nano, c'è una società agricola che trasforma il letame dei propri animali in bioplastica. Si tratta di un progetto sperimentale, il primo di questo tipo in Italia, che nasce dalla collaborazione tra il centro zootecnico La Torre, 35 ettari di superficie e 8.000 capi bovini, e i dipartimenti di biotecnologie dell’Università di Verona e della Sapienza di Roma ed è finanziato dalla Commissione Europea.

L’energia è da sempre un fattore abilitante dello sviluppo. Oggi, in particolare, in un momento storico di transizione verso economie decarbonizzate e di crescente elettrificazione dei consumi, la qualità e l’efficienza della crescita dell’Italia, al pari di ogni Paese, non possono essere dissociate dalla qualità e dall’efficienza del suo sistema energetico, in primis quello elettrico. In questo contesto, la possibilità di disporre di energia elettrica a prezzi competitivi è un fattore fondamentale per sostenere le dinamiche macro-economiche del Paese. Tra gennaio e luglio 2018 il prezzo dell’energia elettrica è cresciuto con un tasso medio mensile del 4,2%