ACQUA & AMBIENTE | 120 ARTICOLI

“Sostenibile” è un termine che nelle varie lingue ha il significato di persistente, durevole, duraturo. Coerentemente con la sua radice letterale, la sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto ad un certo livello indefinitamente; tale concetto può essere applicato in diversi ambiti, tra cui quello ambientale, economico e sociale.

Partiamo dal principio: quando nasce Rilegno e con che scopo?

Rilegno nasce in seguito al cosiddetto decreto Ronchi del 1997 di attuazione delle direttive europee sui rifiuti e gli imballaggi, fa parte del sistema Conai, il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 850.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che persegue gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Rilegno ha la sua sede operativa a Cesenatico fin dalla nascita nel 1997.

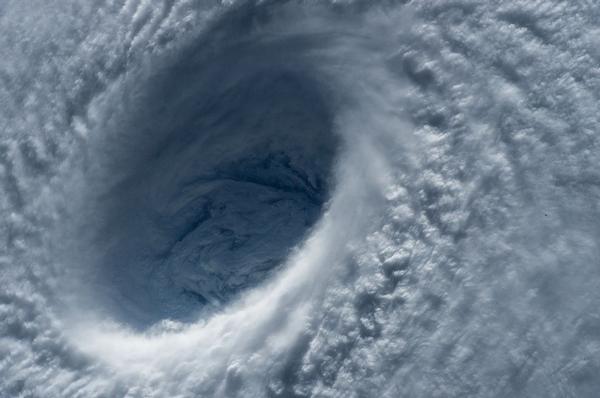

L’acqua ricopre oltre il 70% della superficie terrestre, ma solo lo 0,027% dell’intera torta è acqua dolce disponibile all’uso umano: una piccola fetta, che diventa ogni anno più sottile e contesa mentre la popolazione globale cresce e i cambiamenti climatici avanzano. Ma se l’umanità può rinunciare al petrolio di certo non può fare a meno dell’acqua, la cui scarsità ci pone già oggi di fronte a sfide ciclopiche. Non si tratta più di previsioni futuribili, ma di cronaca.

Nonostante i picchi record raggiunti dal termometro, l’estate 2019 è trascorsa senza particolari fenomeni di crisi idrica (almeno in Italia). Il che non vuol dire che non sia il caso di occuparsene: l’occasione è anzi propizia per poterne ragionare senza l’assillo dell’emergenza e il rumore mediatico che ha accompagnato l’annus horribilis 2017, nel quale perfino Roma ha corso seriamente il rischio di sospendere l’erogazione.

Di certo, qualora vi fosse un'area di leadership che l'Unione Europea, tra le mille astenie e divisioni interne, può vantare, essa è rappresenta dalle policy a favore dell'ambiente e della sostenibilità. Da Kyoto in poi la sua azione a favore di vincoli stringenti alla riduzione delle emissioni è stata continua. Lo stesso target dei 2° C, fulcro dell'Accordo di Parigi, è stato proposto dall'Unione Europea nel lontano 1996. In altri termini, ci sono voluti 20 anni prima che gli altri paesi si allineassero all'Europa. Ciò che si evince studiando target, strategie e documenti della UE è che essa crede con fermezza nell'eden della sostenibilità.

Per chi si occupa di clima la pubblicazione annuale del World Energy Outlook, ormai una ricorrenza mondiale, avviene all'insegna di una domanda implicita: lo scenario energetico più importante del mondo conterrà qualche segnale di riduzione delle emissioni? Come un eterno ritorno dell'identico la domanda si ripropone immutata ogni anno, sotto la spinta di dati e segnali che si raccolgono durante i mesi che precedono il WEO, che segnalano espansioni delle rinnovabili o avanzamenti nell'ambito della decarbonizzazione.

Il cambiamento climatico rappresenta una della più grandi sfide del secolo. I suoi impatti e la sua soluzione avranno ripercussioni fondamentali sull’economia, la società, l’ambiente e la tecnologia. Il recente rapporto dell’IPCC, Global Warming of 1.5 °C, ha evidenziato ancora una volta l’entità della sfida climatica, sottolineando gli impatti attesi e delineando le strategie di soluzione. Il rapporto ha mostrato come i danni climatici - in particolare per gli ecosistemi - siano sensibili all’aumento della temperatura e come il “risparmio” di mezzo grado Celsius (da 2 a 1,5° C) possa permettere di ridurre i rischi. Ha altresì chiarito la necessità di ridurre le emissioni in pochi decenni, portandole a zero a metà secolo, e come questo livello di ambizione sia incompatibile con le politiche attuali.

Gli allarmi si susseguono, anche se molti li ignorano e altri non li condividono. Ma il climate change è una realtà che tocca tutti in tutto il mondo, sebbene in modo differenziato. Recentemente gli scienziati dell’IPCC (International Panel on Climate Change), che da decenni ci avvertono del pericolo dei gas serra e del riscaldamento globale, sono stati ancora più drastici: abbiamo, come pianeta, non più di 12 anni per tagliare le emissioni e fermare l’innalzamento della temperatura media del globo, dopo di che l’effetto sarà irreversibile e il pianeta Terra andrà incontro a catastrofi ingestibili come lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai, la desertificazione, l’innalzamento dei mari e altri effetti poco piacevoli.

L’Accordo di Parigi riconosce l’inevitabile cambiamento climatico che sta interessando il nostro pianeta e impegna tutti i paesi ad affrontare questo problema di natura globale. Per reagire in modo appropriato, è di primaria importanza monitorare i cambiamenti in corso. A tal proposito, nell’ambito di un migliorato quadro di trasparenza definito nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), sono stati previsti meccanismi di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra. In occasione della 23° Conferenza delle Parti (COP23), l'UNFCCC ha evidenziato la rilevanza del monitoraggio basato sull'osservazione sia per poter disporre di dati aggiuntivi sugli attuali andamenti delle emissioni antropogeniche globali di gas serra sia in vista dell’Inventario Globale delle Emissioni (Global Stocktake)

Il cambiamento in atto non è unicamente legato all’innalzamento delle temperature medie, bensì a una modifica globale dell’intero sistema climatico, con ovvie ripercussioni sugli ecosistemi che portano trasformazioni dirette anche sull’attività agroalimentare, sulla sicurezza alimentare e su trend e modalità di consumo. Nelle colture, e quindi per quanto attiene alla produzione di materie prime - che per il Gruppo Illy comprendono caffè, tè, cacao, vino e frutta - uno degli esempi da noi rilevati di maggiore incidenza delle variazioni climatiche riguarda il vino. Fino a 30 anni fa la produzione di vino, quasi esclusivamente Sangiovese da uva rossa realizzato dalla nostra azienda Mastrojanni a Montalcino, nel cuore della Toscana, raggiungeva di media una gradazione di 13% vol.