ACQUA & AMBIENTE | 120 ARTICOLI

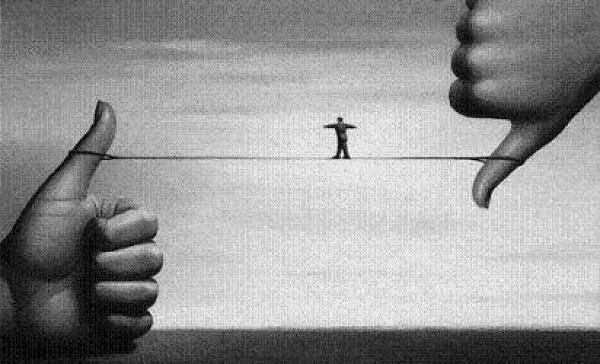

Chi promuove e difende gli interessi fossili può esultare. Per chi si batte da sempre – e, in questo 2019, assieme a milioni di giovani e meno giovani scesi a manifestare - per cercare di evitare le conseguenze più catastrofiche del riscaldamento globale, la speranza “negoziale” rimane oggi appesa a un filo.

Quanti titoli di giornale abbiamo visto sul fallimento della COP25 di Madrid? Quanti telegiornali hanno aperto annunciando che degli 11 anni rimanenti per agire oramai ne rimangono solo 8, e ne abbiamo appena buttato un altro? Quante persone sanno che i clatrati di metano presenti in Siberia che potrebbero liberarsi rappresentano una sorta di bomba atomica essendo il metano un gas serra 72 volte più potente della CO2? O che al 2100 pressoché tutti i ghiacciai sulle Alpi potrebbero essere scomparsi?

Appena conclusa la COP 25 di Madrid l’impressione è che rispetto a Parigi si siano compiuti dei passi indietro e che esista un gap enorme tra le retoriche dichiarazioni dei leader del mondo e i risultati ottenuti.

Non parlerei di passo indietro, ma una situazione di stallo, come era d’altronde largamente previsto. L’accordo di Parigi entrerà in vigore dal 2020 ed è nel 2020 che il gioco comincia e si inizieranno a verificare gli impegni dei governi. Le COP importanti saranno le prossime due. Molti paesi stanno mettendo a punto ora le misure per realizzare gli impegni presi a Parigi e la prima verifica è prevista nel 2023.

Tra tutti i grafici proposti annualmente dall’AIE nel suo World Energy Outlook ce n’è uno che rappresenta, per dirla con Nietzsche, “l’eterno ritorno dell’uguale”. Cambiano le stagioni, ma il grafico ritorna più o meno identico: è quello che confronta le emissioni del New Policies Scenario – da quest’anno ribattezzato Stated Policies Scenario (SPS) – con quelle del Sustainable Development Scenario. In parole semplici, si confronta “ciò che è” con “ciò che dovrebbe essere”, ovvero il “dove stiamo andando” con il “dove dovremmo andare”.

La decarbonizzazione delle società ed in particolare del sistema energetico, oltre ad essere ormai un tema all’ordine del giorno nel dibattito pubblico globale, è uno degli argomenti più dibattuti, sia nel mondo della politica che in quello della ricerca. L’evidenza scientifica raggiunta oggigiorno sul legame tra le attività dell’uomo e i cambiamenti climatici pone il settore energetico dinnanzi ad una grossa responsabilità. Secondo i dati del World Resources Institute,

I costi dei cambiamenti climatici derivanti dall’aumento delle emissioni di gas a effetto serra (CO2, metano, N2O ed altri) sono stimati in media in 418 dollari per tonnellata di CO2 emessa, in un intervallo di valori che può variare da 177 a 805 dollari. Con una tassazione media sulle emissioni da 0 a 30 dollari per tonnellata di CO2 - ed applicata solo ad una frazione delle emissioni, con notevoli differenze da paese a paese

I roghi di questa estate 2019, che stanno distruggendo le grandi foreste del Pianeta, derivano spesso da scelte criminali che amplificano gli effetti di una crisi climatica che a lungo abbiamo voluto ignorare. Bruciando, le foreste rilasciano carbonio in atmosfera e noi tutti perdiamo un irripetibile patrimonio di diversità biologica.

Con le sue attività l’uomo ha alterato gli equilibri climatici, portando le concentrazioni di gas serra in atmosfera a livelli mai registrati nell’ultimo milione di anni.

Le emissioni antropiche in atmosfera hanno raggiunto i 52 milioni di tonnellate di gas serra all’anno (in CO2 equivalenti, media 2007-2016) con un tasso di crescita che non ha mai rallentato dal 1960.

Il fuoco è un fattore naturale che ha modellato la vegetazione terrestre di molti biomi. Il suo controllo da parte dell'uomo ne ha esteso l’influenza oltre i suoi limiti ecologici, offrendo agli esseri umani un potente strumento non solo per il riscaldamento e la cottura dei cibi, ma anche per la protezione, la bonifica e la fertilizzazione del suolo.

Nelle ultime settimane, il mondo ha assistito attonito e impotente alle immagini dei vasti incendi nella Foresta Amazzonica e nella zona centrale del continente africano, che si sono aggiunti a quelli che hanno devastato nei mesi scorsi i boschi della Siberia: emergenze che hanno riacceso il dibattito pubblico sulla deforestazione e sull’importanza dei “polmoni verdi” del mondo. Si tratta quindi, pur nella tragedia, di una buona occasione per chiederci quale sia lo stato di salute dei “polmoni verdi” europei e in particolare italiani, e per vedere se i governi UE, che giustamente hanno criticato le scelte del Brasile sull’Amazzonia, stiano dando il buon esempio in termini di gestione forestale.