ACQUA & AMBIENTE | 120 ARTICOLI

La democrazia è indispensabile per la transizione ecologica? Prima di rispondere scontatamente “sì” - sulla base del fatto che l’interesse generale dovrebbe prevalere sugli interessi particolari di inquinatori - vale la pena prestare attenzione a un tallone d’Achille dei sistemi democratici in cui siamo abituati a convivere. Il che non significa disconoscere le virtù della democrazia, bensì riconoscerne le debolezze per rafforzarla.

I cambiamenti climatici sono strettamente connessi con la storia geologica e biologica del nostro pianeta. Avvengono da miliardi di anni e sono stati almeno la con-causa di diverse estinzioni di massa che hanno costellato l’evoluzione della vita sulla terra. Dalla fine dell’ultima glaciazione, circa 11.000 anni fa, la stabilità del clima è stata forse la causa primaria che ha permesso lo sviluppo delle società umane, la loro diffusione nel pianeta, la nascita dell’agricoltura e con essa l’emergere degli insediamenti umani e delle grandi civiltà.

Il fenomeno del riscaldamento globale è ormai inequivocabile, come confermato dagli ultimi rapporti dell’IPCC (IPCC, 2014; 2018), con cambiamenti in atto che non hanno precedenti su una scala multi-decennale, centenaria o addirittura ultra-millenaria. La temperatura media globale osservata è oggi di circa 1,1°C superiore rispetto ai livelli dell’era preindustriale e questo sta già determinando importanti effetti, tra cui (solo per citarne alcuni) l’aumento di fenomeni meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, forti piogge), l’innalzamento del livello del mare, la diminuzione del ghiaccio Artico, l’incremento di incendi boschivi, la perdita di biodiversità, il calo di produttività delle coltivazioni.

Lo scorso 23 marzo, il “consorzio” di associazioni che prende il nome di Rinascimento Green ha presentato alla Camera dei Deputati il proprio “Progetto di lustro”, un dossier che contiene cinque priorità di azione e progetti immediatamente cantierabili, per decarbonizzare alcuni settori industriali, favorire l’inclusione e giustizia sociale, costruire un Paese resiliente. A distanza di una settimana, la coalizione di cui fanno parte, tra gli altri, Legambiente, Slow Food e ARCI, lancia le prime due assemblee per il clima su scala regionale, in Emilia-Romagna e Calabria. Ne abbiamo parlato con Annalisa Corrado, portavoce di Rinascimento Green e dell’associazione Green Italia.

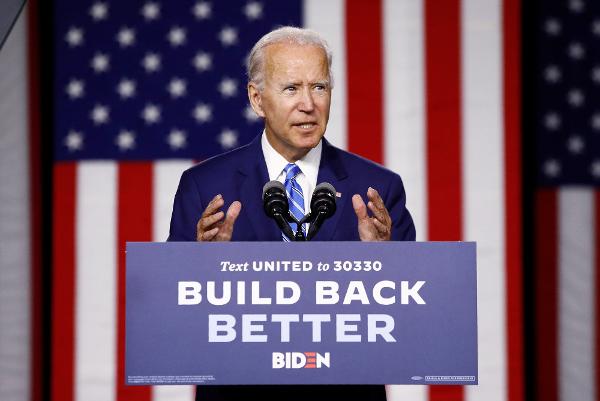

The incoming Biden Administration has an opportunity to craft a “grand bargain” – a robust bipartisan climate policy. With fossil fuel companies embracing Environmental, Social and Governance (ESG) agendas and seeking regulatory constancy, Republicans are moving off the sidelines. Congress and the incoming president should seize the opportunity: under a best case scenario, a roster of complimentary efforts could morph into comprehensive legislation on the scale of the Clean Air Act, centered upon a carbon price and border adjustment tariff.

Il “grand bargain” è ciò che in Italia chiameremmo compromesso storico, ossia un accordo di portata storica che mette insieme i due poli politici opposti in virtù di una o più tematiche di interesse strettamente generale. Destra e sinistra in Italia, repubblicani e democratici negli USA. L’opportunità di un grand bargain sul clima è quella che la nuova amministrazione Biden potrebbe cogliere dopo pochi giorni dal suo insediamento. Vediamo perchè.

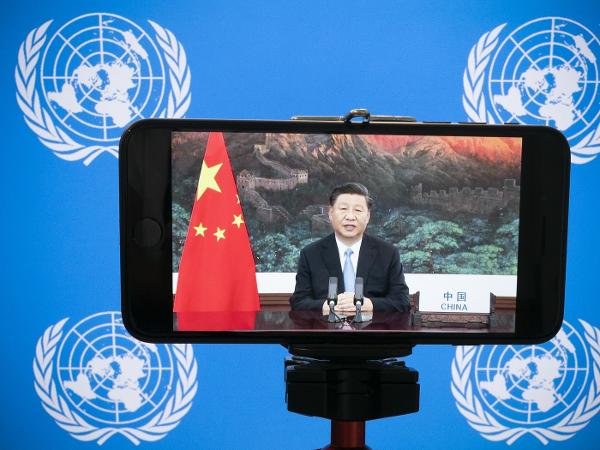

Il 20 settembre 2020 il presidente Xi Jinping ha annunciato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’impegno unilaterale e senza condizioni della “decarbonizzazione” dell’economia della Cina entro il 2060, ovvero l’azzeramento delle emissioni di carbonio dopo che avranno raggiunto il loro picco entro il 2030.

L’impegno della Cina è una sfida tecnologica ed economica molto complessa.

Novembre 2018: la Commissione europea presenta la visione strategica per un’economia competitiva e climaticamente neutra al 2050. Questa decisa presa di posizione, accompagnata dalla pressione dal basso dei giovani, ha portato ad una accelerazione globale, tanto che sono ormai oltre cento i paesi che intendono diventare “carbon neutral”. La vera svolta si è però avuta con la decisione della Cina di voler raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, annunciata dal premier Xi Jinping il 22 settembre 2020 alle Nazioni Unite.

C’è un grafico che con icastica semplicità racconta dove siamo, dove stiamo andando, dove dovremmo andare e cosa ha rappresentato la pandemia per il clima. Del grafico non c’è traccia all’interno del WEO 2020, ma l’AIE lo propone nelle slide della launch presentation.

Il 18 gennaio 1970, dalle pagine del New York Times, venne pubblicato un appello per la difesa del Pianeta. Un appello che il 22 aprile portò 20 milioni di americani per le strade: fu il primo Earth Day della storia, nonché l’inizio dell’ambientalismo moderno. La chiamata del New York Times era perentoria già all’epoca. “Inizieremo a recuperare l'ambiente che abbiamo distrutto", dichiarava l'annuncio.