ACQUA & AMBIENTE | 150 ARTICOLI

Il servizio idrico ha cambiato marcia negli ultimi dieci anni. La regolazione ARERA, l’avvio e l’operatività degli enti di governo d’ambito e l’affermarsi della gestione industriale disegnano quella che, in più occasioni, abbiamo chiamato “rivoluzione industriale” delle regole. Un percorso nato per affrancare la gestione dell’acqua dall’ingerenza e dai bilanci dei Comuni per restituire al Paese operatori in grado di esprimere economie di scala e competenze, chiudere le distanze nella qualità del servizio e negli investimenti che ancora ci separano dall’Europa che conta.

Dal quadro descritto dal Blue Book della Fondazione Utilitatis, presentato il 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si evince innanzitutto l’urgenza di agire per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e mettere in atto azioni concrete di risposta alle crisi climatiche già in corso. Grazie anche alle nuove ulteriori collaborazioni rispetto all’edizione precedente, è stato possibile mappare le zone colpite da siccità estrema e individuare puntualmente gli incrementi di temperatura medi che si sono verificati negli ultimi anni. Il Mediterraneo è un hotspot del cambiamento climatico, ovvero una delle zone del mondo che subirà maggiormente gli effetti del riscaldamento globale, in quanto più vulnerabile di altre zone del continente.

Non è più possibile rimandare un dibattito serio e approfondito sulla risorsa acqua. Oggi, a maggior ragione, i cambiamenti climatici ci spingono a riflettere con estrema urgenza sulla gestione di una risorsa tanto preziosa quanto sempre più scarsa. Il 2022, infatti, rappresenta l’anno più caldo e meno piovoso della storia italiana, con anomalie termiche che hanno raggiunto i +2,7 °C rispetto alla media 1981-2010 e anomalie pluviometriche che sono state pari a -48 mm nell’anno.

Ancora oggi, a quasi un anno di distanza, non so dire cosa abbia attirato la mia attenzione. Era un giorno di luglio, contavo i giorni alle mie vacanze in Finlandia e scorrevo rapidamente le foto del giorno sul portale dell’Ansa. Clic, clic, clic, sempre più velocemente, senza nemmeno avere il tempo di guardarle davvero, quelle immagini. Poi, all’improvviso, mi sono fermata. Ancora, oggi, non so spiegare bene perché, ma quella foto aveva qualcosa di strano.

Risorsa preziosa e fonte di sopravvivenza per l’intero ecosistema: l’acqua è un bene essenziale da tutelare ed è in quest’ottica che viene gestita dal Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane al servizio di circa 5 milioni di cittadini in oltre 200 comuni, localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Triveneto e Marche, accompagnandoli lungo il percorso della transizione ecologica, in piena coerenza con i target dell’Agenda 2030 e con le principali politiche nazionali ed europee.

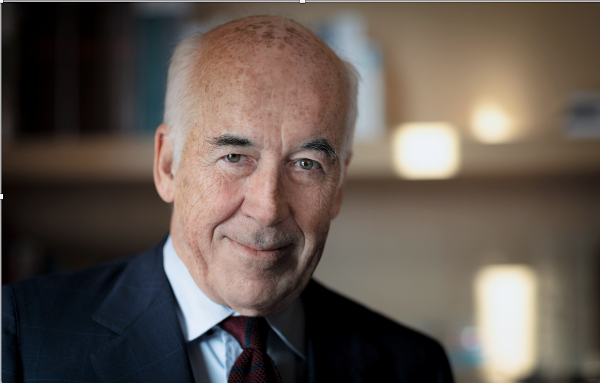

A raccontarcelo - proprio alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Acqua che, come ogni anno, ricorre il 22 marzo - è il Presidente Esecutivo, Tomaso Tommasi di Vignano, da oltre venti anni alla guida del Gruppo Hera.

Messo in archivio il 2022 – l’anno meno piovoso di sempre – ecco che già a marzo ci sono le prime avvisaglie di una probabile replica nel 2023. Se il buon giorno si vede dal mattino, anche quest’anno ci sarà da soffrire. In Italia, l’agricoltura nel 2022 ha subito un calo della produzione del 10%, con punte del -45% per il mais e i foraggi e del 30% per il riso (fonte: Coldiretti). La produzione idroelettrica, invece, è passata da circa 46,9 TWh del 2021 a 29,7 TWh del 2022 (-36,7%, fonte: Terna).

La situazione attuale - caratterizzata da scarse precipitazioni - pone un forte interrogativo rispetto all’uso dell’acqua nel periodo estivo. Nel bacino del Po vengono mediamente distribuiti circa 26 mld m3 all’anno, suddivisi per i tre principali usi: civile, agricolo, industriale-idroelettrico. Ad oggi, però, la disponibilità è circa dimezzata, il che comporta l’impossibilità di soddisfare interamente i fabbisogni per gli usi sopraindicati. Tra l’altro, a questi usi, secondo quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, bisogna giustamente inserire anche i fabbisogni ambientali per l’ecosistema.

Non c’è agricoltura se non c’è acqua. O meglio, se non c’è nel modo giusto e nel momento giusto. Siccità al Nord, piogge torrenziali improvvise e gelo al Sud, segno inequivocabile della tropicalizzazione che sta cambiando il volto del nostro Paese, spiegano di fatto la crisi profonda del settore agricolo, chiamato oggi a produrre sempre di più e meglio, preservando le risorse naturali.

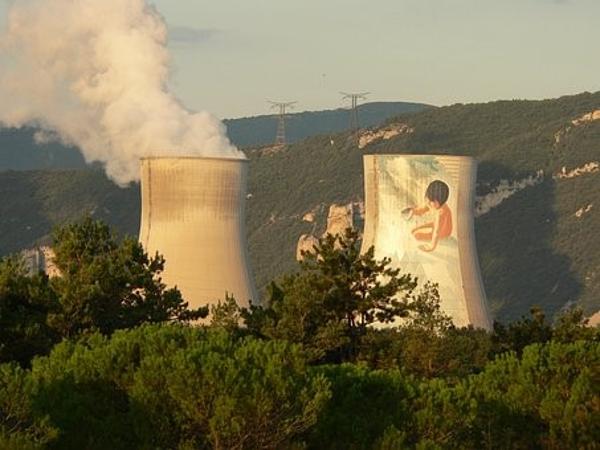

Il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato in Francia dal 1947 e caratterizzato da un deficit pluviometrico del 25%. Numerosi incendi hanno imperversato in oltre 72 mila ettari di foreste, danneggiando la biodiversità e riducendo drasticamente gli introiti estivi derivati dal turismo. La siccità estrema non ha risparmiato neppure il settore energetico, già precario a causa dello stop per manutenzione del 65% delle centrali nucleari esistenti.

Dopo un anno terribile per il comparto idroelettrico, come quello registrato nel 2022, il 2023 si preannuncia altrettanto difficile. Se il settore è abituato ad alternare periodi più prosperi ad altri più difficili, non è altrettanto attrezzato a superare crisi così prolungate che rischiano di diventare sistemiche. Quale è, quindi, la reale situazione degli operatori del comparto? Quali le principali criticità da superare? Dove è possibile intervenire? Ne abbiamo parlato con Paolo Taglioli Presidente di Assoidroelettrica.