Quando ragioni politiche o economiche o stagionali fanno temere future scarsità energetiche c’è sempre qualcuno che ripropone l’araba fenice dell’energia nucleare. Ovviamente, non trovo nulla di strano nel fatto che l’industria nucleare cerchi di riproporre una così interessante fonte di commesse e cerchi appoggio presso i politici più “sensibili”. Il nucleare viene oggi indicato come una possibile soluzione agli impegni di decarbonizzazione richiesti dalla Comunità Europea. In passato veniva proposto come la fonte di energia tecnologicamente avanzata capace di sostituire i combustibili fossili, in vista del loro previsto esaurimento.

Quando l’Italia costruì le sue prime (ed ultime) centrali nucleari, la sensibilità climatica e le problematiche del riscaldamento globale erano ancora relegate a pochi “circoli” di ecologia. L’avventura nucleare in Italia è iniziata nell’anno 1963, con la connessione in rete a Latina (mia città di origine) del primo reattore nucleare italiano (tecnologia inglese, reattore a gas-grafite, 160 MWe di potenza). Nel 1964 viene connesso alla rete un secondo reattore nucleare (BWR, Boiling Water Reactor, 160 MWe) nel comune di Sessa Aurunca (Caserta), in prossimità del fiume Garigliano. Fa seguito nello stesso anno un terzo reattore a Trino Vercellese (PWR, Pressurized Water Reactor, 270 MWe). Il quarto reattore nucleare italiano verrà connesso alla rete solo 14 anni dopo, a Caorso (Piacenza), nel 1978 (BWR, 880 MWe). Un quinto reattore di piccole dimensioni (CIRENE, 40 MWe, di concezione interamente italiana) era quasi pronto ad entrare in funzione a Latina, ma non venne mai avviato dopo gli esiti del referendum antinucleare del 1987, che concluse ufficialmente la vita di tutti i reattori nucleari italiani (a parte piccolissimi impianti da laboratorio) con una produzione elettrica totale pari a circa 56,2 TWhe.

È interessante osservare che la produzione totale dei quattro reattori funzionanti in Italia è stata pari a circa il 28% del consumo elettrico in Italia nel solo 1987 (201 TWhe): ossia l’intero programma nucleare italiano dal 1963 al 1987 ha contribuito una quantità di elettricità pari a poco più di un quarto dei consumi elettrici nell’ultimo anno di attività dei reattori italiani (1987). A fronte di questo irrisorio contributo energetico stanno i costi economici ed ambientali generati dagli impianti nucleari italiani, la cui storia è stata costellata da una infinità di piccoli e grandi incidenti, fuoriuscite di scarichi radioattivi, allagamenti, interruzioni per riparazioni, su cui molto è stato già detto e che non merita ricordare.

Negli anni successivi al referendum abrogativo del 1987, hanno avuto luogo numerosi tentativi di ripristino dell’opzione nucleare in Italia, mediante l’approvazione di leggi volte a cancellare l’esito del referendum. Tuttavia, l’incidente all’impianto nucleare giapponese di Fukushima nel 2011 portò alla proposta di un secondo referendum abrogativo sull’energia nucleare, proprio mentre il Governo Berlusconi IV si preparava ad avviare progetti per lo sviluppo di nuovi impianti. Il referendum (12-13 giugno 2011) portò all’abrogazione dei nuovi tentativi di ripristino del nucleare in Italia.

Nuovi espliciti tentativi di ripresa del nucleare in Italia fanno riferimento alla nomina del fisico Roberto Cingolani, responsabile dell'innovazione tecnologica dell'azienda Leonardo, a Ministro della transizione ecologica nel governo Draghi (2021-2022) e alle elezioni politiche del 2022, quando numerosi leader politici hanno ripreso a parlare di “nucleare sicuro, pulito e non inquinante”. Tra questi, Berlusconi, Calenda, Salvini. Più recentemente, è il Governo Meloni a riprendere con forza l’iniziativa nucleare in Italia, attraverso l’operato del Ministro Pichetto Fratin (MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e l’introduzione, il 21 settembre 2023, della “Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (Pnns)” con l’obiettivo di “definire in tempi certi un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell’utilizzo dell’energia nucleare in Italia”. Il 22 gennaio 2025 il Ministro consegna formalmente il disegno di “Legge delega al Governo in materia di nucleare sostenibile”. Il 25 gennaio, Alleanza Verdi Sinistra e alcune organizzazioni ambientaliste proclamano il “ Energy Day: Giornata della Rivoluzione Energetica”, con dibattiti e manifestazioni a Roma e numerose altre località in Italia, in particolare nei pressi delle centrali nucleari dismesse.

Fonte: Foto archivio dell’autore previa autorizzazione alla diffusione di chi le ha scattate

È qui che parte una nuova riflessione sull’energia nucleare e sulla sua reale possibilità di realizzazione in Italia (e nel mondo).

Ma partiamo dagli economics del nucleare. Ad oggi la generazione da nucleare copre solo il 9,1% del mix elettrico a livello mondiale. Ciò avviene utilizzando le circa 50.000 tonnellate di uranio/anno scavate nelle miniere del pianeta. Il resto della produzione e del consumo elettrico proviene da fonti fossili e rinnovabili di varia natura. Le riserve totali di uranio (0,7% U235, 99,3% U238) al 2021 consistevano in circa 6.078.500 tonnellate, se ci si limita alle RAR (Reasonably Assured Resources), ossia alle quantità ottenibili a un prezzo minore o uguale a 130 US $/kg U, stando a dati OECD, NEA & IAEA. Le risorse totali identificate entro un prezzo di 260 US $/kg U sarebbero invece circa 7.918.000 tonnellate U, il che determinerebbe tuttavia un notevole aumento del costo dell’elettricità prodotta.

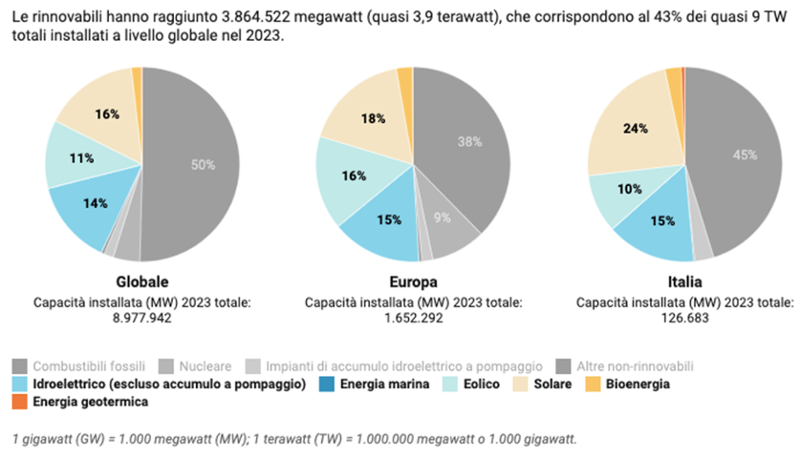

Nel 2023, le centrali nucleari attive erano 440 in 33 paesi del mondo con una potenza di generazione elettrica pari a 398.553 MWe (398,5 GWe). Dunque, una potenza media di circa 0,90 GWe (900 MWe) per ogni centrale (assumendo in via teorica, per facilitare il confronto tra impianti esistenti, che tutte abbiano la stessa potenza). La fig. seguente mostra una capacità elettrica totale mondiale installata (comprensiva di tutte le fonti rinnovabili e non rinnovabili) pari a 8.977,94 GWe, di cui la capacità elettrica nucleare rappresenta soltanto il 4,4%, le fonti rinnovabili circa il 43%, e le fonti fossili circa il 53%.

Potenza elettrica installata nel mondo, in Europa e in Italia

Fonte: IRENA- Renewable energy statistics 2024

Nello stesso anno, la produzione elettrica globale complessiva ammontava a 29.925 TWhe, mentre quella da fonte nucleare è stata di 2.738 TWhe, come già detto, pari al 9,1% della produzione totale. Le rinnovabili (compresa la fonte idroelettrica) hanno assorbito una share del 30%, mentre la percentuale di produzione da fonte fossile e da recuperi termici non rinnovabili è stata pari a circa il 60,9%. La maggiore percentuale di elettricità prodotta rispetto alla potenza installata nel caso del nucleare e delle fonti fossili va ovviamente attribuita al fatto che tali impianti funzionano a pieno regime (salvo eventuali problemi tecnici), mentre le fonti rinnovabili sono caratterizzate da una maggiore intermittenza, di cui è necessario tenere conto nella eventuale transizione verso tali forme di generazione elettrica.

Facciamo allora un po’ di conti. Se dovessimo coprire il 100% dell’elettricità mondiale sostituendo i combustibili fossili con l’energia nucleare (e assumendo per semplicità che le fonti rinnovabili mantengano la percentuale del 2023), dovremmo installare un numero di centrali nucleari tale da sostituire potenza elettrica fossile. Quest’ultima rappresenta il 50% dei 8.977,9 GWe globali, il che significa disporre di ulteriori reattori per 4.526.96 GWe, ben 11,4 volte quella attuale (4,4% al 2023). Dato che la potenza nucleare installata utilizza, come già detto, circa 50.000 t U l’anno, servirebbe ogni anno una quantità di uranio pari a 11,4 x 50.000 t U = 570.000 t U/anno. Anche considerando le riserve attualmente stimate allo stratosferico costo di 260 US $/kg si arriverebbe a 7.918.000 t U, sufficiente solo per i prossimi 14 anni circa. Se invece le nuove installazioni di potenza nucleare andassero a sostituire solo la metà degli impianti fossili, l’uranio sarebbe sufficiente per 24 anni. L’incremento delle fonti rinnovabili, attualmente in veloce evoluzione in Italia e quasi tutti i paesi europei, consentirebbe di ridurre il ricorso al nucleare.

Nascono qui una serie di problemi:

1) L’uranio va importato dai paesi che hanno le maggiori riserve (Kazakhstan, Canada, Namibia, Australia…ma anche Russia, Cina, India), alcuni dei quali potrebbero anche preferire di tenerlo disponibile per proprio futuro utilizzo; si finirebbe comunque col sostituire la dipendenza da importazioni fossili con la dipendenza da importazioni uranifere.

2) Aumentare le estrazioni minerarie di uranio nei paesi produttori non è cosa realizzabile in tempi brevi, non solo a causa di evidenti problemi tecnici, ma anche a causa degli impatti delle nuove miniere sul suolo, sull’acqua e sull’aria (e globalmente sulla salute) dei paesi ricchi di riserve uranifere.

3) Accordi per l’importazione di uranio dovrebbero avvenire in parallelo con la costruzione delle eventuali nuove centrali. Il rischio è di trovarsi con la centrale pronta e il combustibile non più disponibile o disponibile a prezzo elevatissimo.

4) La costruzione di nuove centrali richiede l’individuazione di luoghi idonei (densità di popolazione, sismicità, corsi d’acqua e zone a rischio di alluvione, etc). L’individuazione dei luoghi è, solitamente, un problema di difficile soluzione a causa dell’opposizione delle popolazioni locali. L’Italia è una delle nazioni europee a più alto rischio sismico.

5) Piano di smantellamento. Ogni centrale nucleare richiede un piano dettagliato per il deposito sicuro delle scorie e dei componenti derivanti dallo smantellamento a fine vita. Attualmente, presso le centrali dismesse, in Italia e all’estero, e presso altri centri e impianti ausiliari sono stoccate notevoli quantità di scorie a bassa e media attività (ossia scorie derivanti dallo smantellamento almeno parziale degli impianti) e lì resteranno in attesa di un deposito definitivo. Le scorie ad alta attività, per quanto riguarda l’Italia, sono state quasi completamente trasferite in centri di riprocessamento all’estero, per la separazione e recupero del combustibile ancora utilizzabile. Resteranno parcheggiate in tali centri finché l’Italia non costruirà un deposito permanente. Domanda: quando?

6) La costruzione di una centrale nucleare richiede tempi intorno ai 6-8 anni (in teoria), ma in numerosi casi (ad esempio, Flamanville in Francia, Olkiluoto in Finlandia) ha superato anche i 10 anni, con ciò evidenziando il nucleare come uno strumento poco idoneo all’urgenza dei piani di decarbonizzazione necessari a livello mondiale ed europeo per combattere il cambiamento climatico. In Italia andrebbe sostituito il 45% fossile dei 127 GWe totali attualmente installati: ipotizzando che parte di tale sostituzione venga effettuata mediante fonti rinnovabili, resterebbero indispensabili almeno 20-30 GWe nucleari, per raggiungere una capacità produttiva efficace ai fini della decarbonizzazione. Domanda: dove?

7) La costruzione di un adeguato numero di impianti nucleari di varia dimensione, inclusi i fantomatici Small Modular Reactors (SMR) fino a 300 MWe e l’inesistente tecnologia nucleare di IV generazione, comporta costi variabili tra i 5 miliardi e i 10 miliardi di euro per GWe installato. In Francia, l’ultima centrale EPR entrata in funzione a Flamanville nel dicembre 2024 è costata 11,9 miliardi di Euro per GWe installato, secondo la Corte dei Conti francese. Dunque, gli investimenti finanziari richiesti per la eventuale transizione al nucleare in Italia mediante l’installazione di almeno 30 GWe rappresentano un importo molto vicino a 300 miliardi di euro. Una somma non trascurabile, per quanto diluibile nel tempo, se si considera che il Prodotto Interno Lordo in Italia nel 2023 è stato pari a 2.128 miliardi di euro. Domanda: dove li troviamo?

Ultimo aspetto, ma non meno importante, è il dibattito in merito al valore della fonte nucleare ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra. Tale riduzione è reale, ma non rappresenta, a mio parere, una riduzione significativa degli impatti generati da questa fonte che possono essere classificati di due tipi: lontani e locali. Tra gli impatti lontani possiamo certamente considerare la fase mineraria, che per l’Italia rappresenterebbe un inevitabile passaggio per l’acquisizione del combustibile. È necessario fare mente locale al fatto che il nostro paese non possiede miniere di uranio e dovrebbe acquistarle dai paesi esportatori di tale risorsa. Questi paesi, soprattutto in Africa e Asia, continuerebbero a scavare nelle proprie miniere, con ciò contaminando l’acqua potabile e il suolo agricolo locali e spesso sfruttando anche il lavoro minorile. E se questo impatto ambientale e sociale non bastasse, va tenuto presente che il funzionamento quotidiano dell’impianto, la preparazione del combustibile nucleare, il suo stoccaggio anche provvisorio dopo un certo numero di anni, il raffreddamento mediante notevoli quantità di acqua, comportano varie tipologie di impatto nell’aria, nell’acqua e nel suolo circostante. Quando si indica come fattore importante il fatto che il nucleare non contribuisce in misura significativa al riscaldamento globale, ossia alla categoria di impatto “Emissioni di CO2”, è necessario ricordare che questo non è del tutto vero e, inoltre, che il nucleare contribuisce in misura notevole e superiore a qualunque altra fonte di energia all’emissione di radiazioni ionizzanti. Contribuisce anche, per via della filiera mineraria (estrazione, lavorazione, smaltimento), a varie forme di tossicità. Utilizzando l’analisi del Ciclo di Vita (LCA), è possibile confrontare le fonti fossili, la fonte nucleare e le altre fonti rinnovabili in un certo numero di categorie di impatto ambientale, con ciò verificando che non è tutto oro quel che luccica.

In conclusione, è dunque molto probabile che la filiera nucleare continuerà ad essere una frazione ridotta rispetto alla domanda elettrica del mondo (almeno fino a quando non sarà disponibile ed operativa la fusione nucleare) e concentrata per un tempo molto breve in un limitato numero di paesi del mondo la cui tecnologia e la cui disponibilità finanziaria siano tali da consentirne l’utilizzo. Gli altri paesi del mondo continueranno a utilizzare i combustibili fossili (se in grado di affrontarne i costi) oppure (quelli in via di sviluppo in Africa o America Latina) a disporre soltanto di 3-4 ore giornaliere di disponibilità della rete elettrica, a meno che non riescano ad effettuare una veloce e improbabile transizione alle filiere rinnovabili.

La politica del Governo Italiano e di alcune forze politiche, anche non governative, rischia di portare l’Italia in un vicolo cieco dove, dopo aver investito incredibili quantità di denaro, ci si ritrovi dipendenti dall’estero per le importazioni di uranio (se ancora ce ne sarà disponibile). L’eventuale costruzione di reattori nucleari di nuova generazione rappresenta un grande punto interrogativo circa il loro effettivo funzionamento e contributo, stante l’esiguo numero e l’incerto funzionamento di questi impianti nel mondo.

Sarebbe bene che ogni proposta di nuovi impianti venisse accompagnata da una chiara indicazione della località in cui si intende costruirli, così da consentire un’analisi preventiva da parte di esperti indipendenti e un chiaro confronto con le popolazioni locali interessate.

Invece di cercare nuove fonti di energia fossile o nucleare dall’estero, sarebbe finalmente il caso di modificare le forme di produzione e consumo energetico nel nostro paese, aumentando gli investimenti per le risorse energetiche rinnovabili (solare, eolico, biomasse), l´efficienza in alcuni settori (industria, settore abitativo), riducendo consumi inutili e sprechi (economia circolare, energia dai rifiuti e dalle acque reflue), modificando gli stili di vita (mobilità individuale e collettiva, pendolarismo). Solo così il nostro paese potrà evitare di passare dalla padella fossile alla brace nucleare.

Sergio Ulgiati è Professore di Chimica e Valutazione di Impatto Ambientale, Università di Napoli “Parthenope” e Presidente del Comitato Etico e Scientifico Nazionale di Europa Verde