Pur con i limiti e le perplessità sul raggiungimento degli scopi, il nuovo regolamento europeo n. 2024/1252 del 11 aprile 2024 (Critical Raw Materials Act) delinea in modo chiaro ed inequivocabile la strategia che l’Unione europea deve perseguire per cercare di mitigare la propria dipendenza dalle forniture estere di materie prime essenziali per il proprio apparato industriale.

Considerando le problematiche insite in tutte le metodologie di approvvigionamento, è piuttosto evidente che la sola soluzione realmente possibile è la ricerca di una strategia che integri le pratiche di economia circolare con una attività estrattiva sostenibile e con lo sviluppo di collaborazioni con i paesi esteri.

È indubbio che le metodiche di economia circolare, la sostituzione dei materiali critici, la riprogettazione industriale dei prodotti devono essere la base per la fornitura dei materiali indispensabili per il nuovo modello di sviluppo decarbonizzato e digitale ma, principalmente per vincoli tecnologici, economici, normativi e relativi alla durata in servizio (per esempio, il neodimio e il disprosio usati in una turbina eolica restano in servizio per 30 anni o più, il rame anche per secoli), molti ed autorevoli osservatori internazionali concordano che non saranno certamente sufficienti, nel breve e medio periodo, a garantire un adeguato approvvigionamento di materie prime minerarie al settore industriale (KULeuven, 2022; IRENA, 2021, 2023; IRP, 2020; World Bank, 2020). Sebbene sia ovvia e imprescindibile la necessità di disaccoppiare la crescita delle economie dall’uso delle risorse tramite il ricorso alle metodiche di economia circolare, bisogna prendere atto che siamo molto lontani da questo obiettivo e che la domanda di risorse minerarie globali continuerà a crescere.

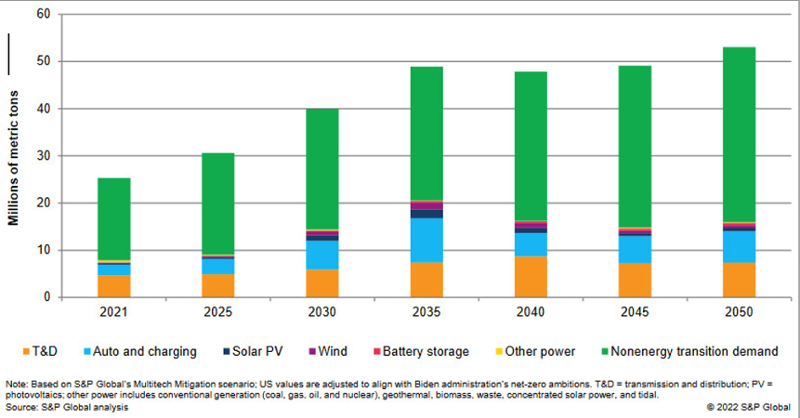

Il caso del rame è, in questo contesto, molto esplicativo. Può essere riciclato ripetutamente e non ci sono sostanziali differenze tra il rame secondario (riciclato) e quello da produzione primaria. Il suo riciclo richiede minor energia, produce minori emissioni climalteranti e risulta, probabilmente, anche più economico. Ma quella che sembra la soluzione ideale deve fare i conti con due fattori: da una parte, l’enorme richiesta di rame che dovrebbe raddoppiare nei prossimi venti anni, dall’altra, la durata in servizio delle tecnologie che utilizzano tale materiale. Il 75% dei 690 milioni di tonnellate di rame utilizzate nell’ultimo secolo sono ancora in uso, in gran parte per la conduttività elettrica, nelle telecomunicazioni e nei trasporti. Cioè, in usi che hanno grande longevità. Anche e soprattutto per questo motivo attualmente solo il 32% dell’uso globale del rame proviene dal riciclo.

Utilizzo attuale del rame e previsione al 2050

Fonte: Standard&Poor Global

Per diverse delle altre materie prime strategiche definite dalla CE le aspettative del recupero sono decisamente inferiori, sia per il minor uso in passato, sia per la carenza impiantistica e tecnologica necessaria. Ovviamente l’economia circolare implica non solo il riciclo ma anche, e soprattutto, un utilizzo più efficiente ed intelligente delle materie, la possibilità di disporre di apparecchiature che possano essere riparate e riutilizzate e la necessità di fare azioni per ridurre la produzione di rifiuti. Se non si rallenta la produzione il ricorso alle estrazioni sarà, di fatto, ancora necessario ed imperante nei prossimi decenni.

Anche considerando il caso europeo ritenuto più virtuoso in termini di circolarità, cioè quello italiano, le elaborazioni di European House-Ambrosetti prevedono che al 2040 il riciclo possa soddisfare, a seconda degli investimenti impiantistici, dal 20 al 32% del fabbisogno nazionale di materie prime strategiche. Valore sicuramente importante ma che evidenzia ancora una forte dipendenza dalle forniture estrattive.

Percentuale del fabbisogno italiano di materie prime strategiche soddisfatta tramite il riciclo

Fonte: Elaborazione The European House-Ambrosetti, 2023

Considerando come inevitabile il ricorso alle miniere per un periodo di tempo abbastanza lungo, diventa fondamentale operare per ridurre al minimo l’impatto ambientale e sociale delle attività estrattive. Il loro tasso di crescita è talmente elevato che, se non riusciamo a raggiungere obiettivi di sostenibilità, le emissioni prodotte per realizzare le tecnologie per la transizione ecologica potrebbero rallentare il raggiungimento stesso degli obiettivi climatici.

In tutto il mondo occidentale si sta lavorando alla definizione di criteri ambientali e sociali che dovranno essere rispettati, sulla base di quelli che sono già accettati dalla gran parte delle compagnie minerarie occidentali. Dall’utilizzo di energie rinnovabili per la coltivazione mineraria, al riutilizzo delle acque di lavorazione, allo sfruttamento di tutti i minerali presenti nel giacimento, alla mitigazione degli impatti sulle acque sotterranee e sulla biodiversità sino alla minimizzazione del consumo di suolo con assoluta preferenza, nel caso italiano, verso le operazioni in sotterraneo. Sono standard che sono già usati in molte miniere europee e sui quali si stanno indirizzando le normative di gran parte del mondo. Aldilà delle dichiarazioni di intenti è però necessario poter disporre di un sistema di monitoraggio e controllo delle attività in tutto il loro ciclo di vita ed essere in grado di poter garantire il benessere delle maestranze e delle comunità locali.

Da questo punto di vista l’Italia dispone di una delle legislazioni ambientali più severe al mondo e anche di un sistema di controllo ramificato a livello territoriale che possono permettere di ipotizzare una ripresa dell’attività mineraria di materiali critici e strategici (principalmente metalli) secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Cioè, quei criteri che sono ritenuti indispensabili dal Critical Raw Materials Act (CRMA) per poter attribuire ad un progetto estrattivo lo status di progetto strategico. Sicuramente anche in Italia abbiamo disponibilità in materiali critici e strategici le cui reali potenzialità dovranno essere definite dal nuovo Programma di Esplorazione Mineraria nazionale previsto dal CRMA. Regolamento che impone anche la rivalutazione dei quantitativi recuperabili dai 200 milioni di metri cubi di rifiuti estrattivi ereditati dalle precedenti attività minerarie e che attualmente rappresentano una fonte di inquinamento ambientale proprio per la diffusione in aria, acque e suoli di quei minerali che potrebbero e dovrebbero essere recuperati.

Considerando l’importanza strategica delle risorse minerarie per tutto il modello di sviluppo “green”, dobbiamo cercare, per quanto possibile, di trovare e coltivare le risorse con criteri di basso impatto ambientale in Europa e anche in Italia. D’altra parte un problema globale come quello delle materie prime può essere mitigato anche cercando collaborazioni strategiche con altri paesi produttori, cercando di limitare l’acquisizione da produzioni basate su miniere dove lo sfruttamento, anche minorile, la coercizione, la corruzione, il controllo di bande armate e nessun rispetto per le condizioni ambientali non sono l’eccezione ma la regola.