La parola “inceneritore” è seconda solo a “centrale nucleare” nell’evocare un sinistro alone di pericolo per la salute e per l’ambiente. Fino a poco tempo fa, ogni politico desideroso di voti poteva gonfiarsi il petto ed esternare ad alta voce il suo “no”, certo che la stragrande maggioranza dei cittadini lo avrebbe sostenuto. Oggi si direbbe che qualcosa sia cambiato, se un sindaco come Gualtieri può se non altro aprire un dibattito sull’opportunità di realizzarne uno a Roma senza essere crocefisso. Certo, la sua proposta ha fatto e farà discutere.

Per aiutare la discussione, in queste note cerchiamo di affrontare le principali questioni. Cosa ne sappiamo degli effetti sulla salute, possiamo stare tranquilli? Gli inceneritori servono ancora, in un mondo che si avvia verso un modello di economia circolare in cui i rifiuti verranno sempre più ridotti e riciclati? E, passando dalla discussione in generale al tema particolare: servono simili impianti in Italia, oggi? Ne serve uno a Roma?

Partiamo prendendo di petto la prima. È fondata la cattiva fama che gli inceneritori si portano dietro? La questione è stata indagata da un’imponente letteratura sia basata su metodi di valutazione comparativa ex ante (tra i quali oggi va per la maggiore la “life-cycle analysis”-LCA), sia sul piano epidemiologico, ossia andando a verificare ex post sul terreno se l’esposizione alle emissioni degli impianti è correlata in modo significativo con l’insorgere di patologie. È difficile sintetizzare una simile mole di lavori, i cui risultati non sono sempre del tutto univoci. Credo tuttavia che si possa concordare su alcuni punti fermi.

Primo: in sé e per sé, bruciare rifiuti è molto inquinante, perché con una materia prima così composita e variabile la combustione rilascia necessariamente una gran quantità di sostanze anche potenzialmente molto tossiche. Prova ne sia che gli studi epidemiologici applicati agli impianti di prima generazione, quando il controllo delle emissioni non c’era o era assai rudimentale, mostrano inequivocabili segnali di un impatto molto grave. E ancor più gravi sono i danni della combustione incontrollata, fatta all’aperto o nelle stufe domestiche, come avviene in molti paesi poveri.

Secondo: d’altra parte, proprio per questa ragione, le norme sono evolute diventando estremamente severe, e le tecnologie di abbattimento si sono sviluppate enormemente, tanto da consentire performance molto migliori persino degli standard di emissione, già assai restrittivi. Oggi si stima che 2/3 del costo di un impianto siano dovute alla gestione dei sistemi di abbattimento, la cui efficienza è tale da far sì che la qualità dell’aria che esce dal camino sia addirittura migliore di quella circostante, già inquinata di suo dalle mille fonti che si trovano in una qualunque area urbanizzata. Intorno al camino dell’impianto di Acerra è stato perfino realizzato un sistema di alveari, che usano le api, notoriamente ipersensibili ad ogni forma di inquinamento, come “sentinelle ecologiche”. Le emissioni dell’impianto possono essere monitorate giornalmente su un sito internet apposito.

Terzo: gli impianti di nuova generazione, gestiti a regola d’arte ed equipaggiati con le migliori tecnologie disponibili, danno un contributo insignificante all’inquinamento, e non vi sono evidenze che dimostrino una maggiore incidenza di patologie per la salute o contaminazioni dell’ambiente per chi vive e lavora in prossimità di impianti moderni. Se ancora in letteratura si ritrova qualche evidenza di segno opposto, queste si riferiscono a impianti vecchi, o troppo piccoli per essere adeguatamente equipaggiati.

Aggiungiamo pure che alle emissioni dell’impianto – assai limitate, e comunque di gran lunga inferiori a quelle direttamente o indirettamente dovute alla discarica – andrebbero sottratte quelle risparmiate nei cicli produttivi che altrimenti dovrebbero generare l’energia elettrica e il calore. Se facessimo un conto del genere scopriremmo che l’impatto netto in termini di emissioni può essere largamente favorevole. Non è un mistero che le “smart cities” ecologiche, dal Nord Europa alla Cina, adottino modelli energetici di questo tipo.

Si può serenamente concludere gli impianti che bruciano rifiuti per produrre energia hanno da tempo fatto pace con l’ambiente e la salute umana. Tanto che lo stesso mondo ambientalista, che in passato ha avversato questa tecnologia con toni da crociata del bene contro il male, non sapendo più bene che dire, ha dovuto trovare altri argomenti per ricompattare le truppe no-inc. Argomenti, per la verità, che a me paiono piuttosto deboli e inconsistenti.

Il primo recita: Incenerire i rifiuti, foss’anche per ricavarne energia, è “una soluzione del secolo passato”. Sostenere il WtE è “novecentesco”. I termovalorizzatori sono “vintage”. Ora, la ruota è stata scoperta ben prima, ma non per questo smettiamo di usarla, essendo altre soluzioni per ridurre l’attrito – la levitazione magnetica, l’aria compressa, il teletrasporto – poco pratiche, troppo costose per la maggior parte delle applicazioni, ancora troppo lontane dall’applicazione industriale. Benedetta, si intende, sia l’innovazione tecnologica, purché quando si tratta di scegliere lo si faccia scendendo sul terreno del pragmatismo e della valutazione dei costi e dei benefici, dell’affidabilità e della fattibilità, senza fughe in avanti che potrebbero risultare assai pericolose.

Volendo essere pragmatici, allo stato dell’arte, c’è una frazione (diciamo dal 30 al 50% dei rifiuti) che non si presta ad essere riciclata, né direttamente né indirettamente; si riesce tutt’al più a ricavarne materiali innocui da aggiungere alle massicciate stradali o alle intercapedini fonoassorbenti. Quindi, scartando la discarica – questa, sì, soluzione che non possiamo più permetterci di applicare su vasta scala – resta il recupero energetico, che si può fare, innanzitutto, realizzando appositi impianti (appunto, i cosiddetti “termovalorizzatori”) destinati a trattare tutto il rifiuto residuo.

Una soluzione alternativa alla combustione del rifiuto in impianti dedicati potrebbe essere la progressiva raffinazione della frazione secca per ottenerne combustibili da usare, in miscela con altri combustibili solidi (il cosiddetto CDR), in impianti già esistenti, come i cementifici. Il punto è che per poterlo fare davvero il combustibile da rifiuti deve essere raffinato e omogeneizzato (per pezzatura e potere calorifico), il che richiede trattamenti costosi ed energivori che compensano il vantaggio di poter usare impianti già esistenti. Altrimenti, il CDR deve essere bruciato in impianti ad hoc, il che rende l’operazione ancor meno vantaggiosa.

Una strada potenzialmente promettente, ma ancora allo stato poco più che sperimentale, consiste nell’estrarre dai rifiuti, attraverso sistemi di gassificazione, una gamma di idrocarburi semplici come il biometano o il metanolo, che poi possono trovare un’ampia gamma di impieghi (soluzione caldeggiata in particolare da ENI, che su questa filiera ha investito risorse consistenti).

Ora, la prima soluzione si adatta ai paesi che usano già molti combustibili solidi (leggasi: carbone), in sostituzione di questi, meno all’Italia, dove la co-combustione del CDR non ha mai seriamente preso piede; in ogni caso richiede un costoso trattamento intermedio che a sua volta genera scarti che devono essere smaltiti. Quanto alle “bioraffinerie”, potrebbero essere una soluzione promettente, ma ancora molto lontana dalla scala industriale (ci sono pochissimi esempi nel mondo), e quindi poco affidabile (senza contare i costi, che sono in larga misura sconosciuti); a loro volta, anche questi processi generano scarti il cui smaltimento deve essere messo nel conto generale, sia in quello economico che in quello delle emissioni.

Se queste sono le alternative sul tavolo, va detto che gli studi di LCA mostrano, in genere, che bruciare direttamente il rifiuto residuo tal quale è superiore alle altre soluzioni, non solo sul piano dei costi, ma anche su quello delle emissioni. Inquina meno e costa meno, cioè (una volta che tutte le opportunità di riciclo, a cominciare dalla materia organica, sono state sfruttate). E quindi, allo stato dell’arte, resta la soluzione migliore per quella frazione il cui riciclo rimane problematico. Quanto a ciò che avverrà in futuro, del doman non v’è certezza.

Tertium non datur, come dimostrano gli esiti poco felici di chi ha puntato, invece, su forme inedite di recupero di materia. L’esempio più noto è quello del Centro Recupero Vedelago, che dallo scarto secco non riciclabile prometteva di ottenere materiali inerti da costruzione (sabbia sintetica), mescolandoli con altri scarti di provenienza industriale. Qualche tempo fa, simili soluzioni venivano promosse da sedicenti esperti a cinque o più stelle come alternativa ai “cancrovalorizzatori”. Ora si è capito che era un solenne bluff, ma ben pochi di coloro che gridavano Osanna hanno fatto pubblica ammenda.

L’altro argomento è: incenerire i rifiuti è contrario all’economia circolare, che è il vero traguardo verso cui puntare. Secondo questa impostazione, ogni kg di rifiuti bruciato è un kg in meno di rifiuti riciclati. Sembra lapalissiano, ma non lo è. Per comprendere il perché, dobbiamo invocare la ben nota “legge dei rendimenti decrescenti”. Ci sono frazioni di rifiuto che sono relativamente agevoli da separare; tuttavia, man mano che ci spingiamo verso il 100% questo diventa progressivamente meno vero. Servirebbe moltiplicare le raccolte selettive, ma anche in questo modo è ben difficile spingersi oltre certi limiti. Meno puri e omogenei sono i flussi di materiali, più complicato sarà ricavarne qualcosa.

Un dato spesso sottaciuto mostra che la frazione di scarti a valle delle raccolte differenziate (RD) cresce in modo significativo con l’aumentare della frazione raccolta. Chi pensa che basti spingere la RD al 70, 80, magari 90% (simili valori sono ormai standard in molti territori italiani) per fare a meno degli impianti deve sapere che di quel che si differenzia raccolgono un buon terzo non può, al momento, essere convenientemente riciclato, e ritorna infatti nel flusso dei rifiuti come scarto a valle delle attività di recupero. La RD tradizionale si presta bene a certe frazioni, meno ad altre; occorrerebbe predisporre un gran numero di raccolte selettive per tutti quei rifiuti la cui produzione non è regolare, cercare alternative ai materiali poliaccoppiati che costituiscono il principale ostacolo al riciclo, ma inevitabilmente nel “residuo” troviamo un coacervo di materiali eterogenei, dai quali difficilmente si possono ricavare materiali che qualcuno desideri poi effettivamente utilizzare. È questa certamente la frontiera della ricerca, e non dubito che l’innovazione saprà stupirci, ma finché non lo farà in modo affidabile è imprudente fare a meno di una capacità adeguata a gestire il residuo.

Se mi è consentito in questa sede un paragone con l’energia, come non basta raddoppiare la capacità installata di generazione da fonti rinnovabili per incrementare in egual misura la frazione del fabbisogno energetico complessivo coperto da queste fonti, così non basta incrementare la differenziata del 10% per incrementare nello stesso modo anche il riciclo effettivo. Con buona pace di certi paladini dell’economia circolare, un kg di rifiuti bruciato, oggi, non è un kg sottratto al riciclo, ma semmai un kg sottratto alla discarica (o se preferite ai cinghiali). Le esperienze più avanzate, sia a livello nazionale che locale, spingono semmai ad affermare che recupero energetico e di materia rappresentano due forze sinergiche nella lotta contro il nemico comune, che è e resta la discarica.

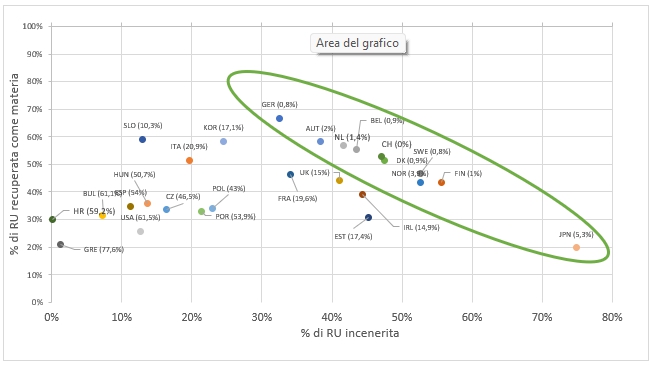

Non esiste paese virtuoso nella gestione dei rifiuti – Svizzera, Olanda, Germania, Svezia, Giappone – dove l’incenerimento non si applichi a una frazione tra il 30 e il 50%. Solo così si può effettivamente spingere la discarica sotto la soglia prevista dall’UE – 10% - o anche meno. La figura seguente parla da sola. Vengono rappresentati i paesi in funzione della frazione % di rifiuti avviati al recupero energetico (asse orizzontale) e al recupero di materia (asse verticale). I diversi paesi sono raggruppati in cluster in funzione della frazione residua destinata alla discarica (indicata tra parentesi). Il cluster dell’ovale verde riunisce tutti i paesi per i quali il traguardo che l’UE pone al 2035 – discarica sotto il 10% - è già realtà. Non uno di questi, come si vede, sta sotto le percentuali sopra descritte.

Gestione dei rifiuti urbani nei principali paesi sviluppati

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat e OECD

Se seguiamo questo tipo di modello – al momento, l’unico possibile a livello mondiale, senza eccezioni - non si può fare a meno anche in Italia di una congrua dotazione di impianti di incenerimento. Se Lombardia, Emilia-Romagna e Alto Adige possono dirsi già pienamente “in Europa”, se qualche altra regione – Veneto, Friuli, la stessa Campania, Puglia – è sulla buona strada, il resto d’Italia è ancora ampiamente deficitario. Non si tratta solo di Roma, che pure è il caso più eclatante: Toscana, Liguria, Sicilia, Calabria seguono a ruota, in un precario equilibrio fin qui garantito dalle discariche, ma non si sa ancora per quanto. Senza contare il revamping, prima o poi necessario, dei numerosi impianti di piccole dimensioni e di tecnologia ormai obsoleta, ancora presenti in molti territori.

Se il recupero energetico da rifiuti ha fatto pace con l’ambiente, se rappresenta con tutta evidenza una componente ancora imprescindibile dell’economia circolare, quello che ancora gli manca, almeno in Italia, è di fare pace con l’opinione pubblica. E per farlo serve un nuovo tipo di progettualità, che presti attenzione all’inserimento di questi impianti nel contesto urbano, che miri a ricostruire un rapporto di familiarità e consuetudine con una tecnologia che possa diventare anche un elemento identitario, associato a spazi pubblici e multifunzionali, attività ricreative, privilegiando ovviamente quelle energivore.

L’inceneritore bruciava i rifiuti per farli sparire; il termovalorizzatore si concepisce come una centrale energetica a combustibile non convenzionale, spostando il focus dell’attenzione sul recupero di energia elettrica e calore. Ma in futuro, bruciare rifiuti non sarà solo un modo per valorizzarli convertendoli in kwh e MJ, ma potrà significare anche altro. A Copenhagen sul tetto dell’inceneritore si scia, a Shanghai lo hanno ricoperto di pannelli fotovoltaici, a Roma potrebbe diventare – come ho proposto recentemente su lavoce.info il motore di un nuovo quartiere dei divertimenti, con parchi urbani, impianti termali e sportivi.

Ultimo punto: è necessario che la gente e la politica capiscano quali sono esattamente gli spazi entro i quali possiamo scegliere. La scelta cui siamo chiamati non è se fare o non fare gli impianti, ma se fare gli impianti o affidarsi ad altre soluzioni, comunque necessarie, e comunque impattanti per venire a capo del problema dei rifiuti.

In altri termini, dobbiamo partire dal presupposto che i rifiuti esistono, sono tanti, sono sporchi, puzzano, inquinano, e occorre gestirli in qualche modo. Ovviamente occorre fare anche altro: sforzarsi di produrne di meno, fare in modo che quelli che si producono siano più facili da riciclare. E quelli che ci sono, vanno intercettati separandoli alla fonte meglio che si può, per avviarli più efficacemente al riciclo. Bisogna investire in materiali più facili da trattare e recuperare a fine vita design, assemblaggio e logistica devono essere pensati per facilitare il riciclo e il riuso.

Non so se arriveremo mai per davvero a un “mondo senza rifiuti”, nel quale da ogni cosa rinascerà qualcos’altro, e degli impianti potremo fare del tutto a meno. Io sono scettico, ma riconosco che 30 anni fa nessuno pensava seriamente che si potesse riciclare più del 5-10% dei rifiuti, mentre oggi arrivare al 65% e perfino oltre è considerato normale. Fra 30 anni il mondo potrà essere completamente diverso da quello che conosciamo, grazie ai nuovi materiali, alle mille filiere della logistica inversa, all’applicazione capillare della responsabilità estesa del produttore.

Ma nel frattempo, qui e ora, il problema esiste, ed è nel breve-medio termine un condizionamento da cui non si può prescindere. La scelta, se vogliamo, è tra api e cinghiali. Agli Italiani e ai Romani l’ardua sentenza.