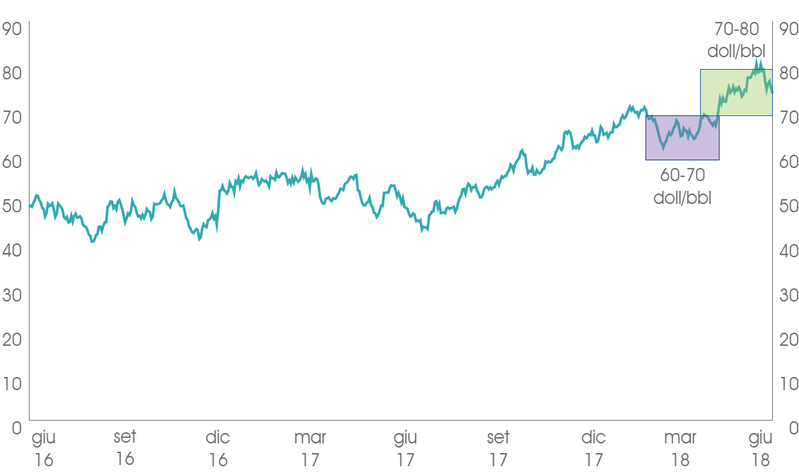

Nonostante i prematuri necrologi e a dispetto di chi lo ritiene prossimo alla fine, il petrolio è tornato al centro dello scenario economico e politico internazionale. Il 17 maggio 2018 il suo prezzo ha superato gli 80,0 doll/bbl, riportando l’orologio del mercato al 12 novembre 2014, in pieno contro-shock. Da un anno in qua, i prezzi sono aumentati di circa il 60%; da inizio 2018 del 20%. Per due ragioni. Primo: il riequilibrio del mercato dovuto al buon andamento delle economie; all’ulteriore robusto aumento della domanda (+5 mil. bbl/g negli ultimi 3 anni) sino all’incredibile livello di 100 mil.bbl/g; al prosciugarsi delle scorte, tornate sui livelli medi degli ultimi cinque anni. Esattamente l’obiettivo dei 24 paesi che a fine 2016 avevano sottoscritto l’accordo Opec/Non-Opec di riduzione dell’offerta (-1,8 mil.bbl/g). Secondo: il rinnovato peso delle tensioni geopolitiche. Quel che non era accaduto nel 2014, quando il surplus d’offerta aveva sterilizzato il surplus di tensioni geopolitiche, accade oggi a situazioni invertite. Il ritiro dell’America dall’accordo sul nucleare iraniano e la minaccia di reintrodurre severissime sanzioni, la lenta agonia del Venezuela sotto il regime di Nicolàs Maduro, i conflitti intra e inter nazionali (l’attacco dello Yemen all’Arabia Saudita) hanno sottratto al mercato milioni di barili al giorno. Col risultato di ridurre la spare capacity ad appena 3,3 mil.bbl/g di cui solo 2,0 immediatamente disponibili (2% della domanda) per la maggior parte concentrati in Arabia Saudita. Un cuscinetto che il prossimo anno potrebbe ridursi all’1%, con previsioni dei prezzi sino a 100 doll/bbl e oltre.

Andamento del prezzo del Brent dated (doll/bbl)

Fonte: Banca dati RIE

In realtà, non penso che questi livelli potranno reggere. Perché la solidità dell’accordo Opec-Russia verrebbe messa a dura prova; gli shale producers americani risponderebbero positivamente all’aumento dei cash flows; l’economia e la domanda ne risentirebbero. Resta il fatto che in breve tempo ogni profezia si è capovolta: che la curva dei prezzi sarebbe stata “lower for longer”; che l’Opec avrebbe perso ogni ruolo; che Parigi avrebbe estromesso il petrolio che invece ha ri-guadagnato quote di mercato, più delle rinnovabili.

L’aumento dei prezzi nel breve, mentre avvantaggia le economie dei paesi produttori rafforzandone il peso internazionale (leggasi Russia), penalizzerà quelle dei paesi importatori. Oxford Economics ha stimato che un prezzo sugli 85 doll/bbl tra fine 2018 e il 2020 ridurrebbe dello 0,6% il reddito mondiale; aumenterebbe l’inflazione di 1 punto percentuale e i tassi di interesse di 50 punti base. Con prezzi a 80 doll/bbl, l’‘extra tassa’ per i consumatori è stimabile in 520 miliardi di dollari, con inevitabile rimbalzo sui prezzi dei suoi derivati. Nel gioco energetico, il petrolio faciliterebbe la transizione energetica alle rinnovabili, a danno dei paesi produttori. Paradossalmente, un ulteriore duraturo aumento dei prezzi non vedrebbe né vincitori né vinti, ma tutti perdenti.

Il fatto positivo è che la più antica industria capitalistica, quella petrolifera, per taluni ormai giurassica, sta uscendo da una crisi mai vissuta: con breakeven più che dimezzati in pochi anni a 40-60 doll/bbl dai precedenti 80-100 e livelli di redditività superiori a quelli che si avevano con prezzi tre volte più elevati. Alla straordinarietà di questi risultati si contrappone la drammatica incertezza del futuro. Le compagnie petrolifere si trovano in una pesante impasse strategica: schiacciate nella morsa tra rischi prezzi nel breve (anche se lievitati per ragioni geopolitiche) e rischi delle politiche climatiche nel lungo. Tra la necessità nel breve di accrescere i livelli di produttività e il timore nel lungo di essere spiazzate e spazzate via dalle politiche sul clima, dall’avanzare delle tecnologie low-carbon, dall’ostilità sociale non dissimile da quella che colpì le Big Tobacco all’inizio del Millennio. Quest’ultime, lo si ricorda, reagirono livellando la produzione ma raddoppiando i prezzi. Da allora la capitalizzazione di British American Tobacco è aumentata di sei volte.

Superata la litania del peak oil supply, l’industria petrolifera deve ora confrontarsi con la minaccia del peak oil demand, indecisa se riprendere il normale ciclo degli investimenti, col rischio di affondare riserve sino a 50 mila miliardi di dollari, o tirare i remi in barca, come richiesto da molti azionisti e investitori. Se perdurerà l’attuale anemia degli investimenti – per la rigorosa disciplina finanziaria che le compagnie si sono date dopo le dissennatezze del passato – sarà sempre più difficile sostituire la produzione corrente, prossima ai 100 mil. bbl/g; sopperire al declino naturale dei giacimenti; soddisfare, di conseguenza, la crescita della domanda. A chi si deve credere? All’Agenzia di Parigi che la proietta in crescita di un terzo in un quarto di secolo o ai suoi azionisti, i paesi industrializzati, che si sono impegnati a Parigi ad estromettere petrolio e gas in un batter d’occhio? Il rischio è che si abbia un vuoto di offerta nell’ordine di decine di milioni di bbl/g con prezzi sospinti a livelli mai visti.

In sostanza, la leggenda metropolitana che del petrolio si possa fare a meno e che basta volerlo per sostituirlo con rapidità è una pericolosa non verità. Specie nel settore di trasporti, che ne assorbe la più parte. Se le auto elettriche copriranno il 30% delle vendite di auto nel 2030 (dal 2% attuale) la domanda di petrolio si ridurrà di appena 2 mil. bbl/g: il 2% di quella attuale. Ancor meno di quella futura. Illudersi del contrario è pericoloso e controproducente. Perché alimenta altri messaggi errati: che non valga la pena estrarre petrolio e gas, raffinarlo e trasportarli, che sia meglio importarli piuttosto che produrli.

La strategicità dell’industria petrolifera italiana, anche nella rete carburanti

Venendo all’Italia, il nostro paese abbisogna oggi non meno di un tempo di una solida industria petrolifera in tutte le sue fasi, ma gli accadimenti non confortano in tal senso. La più parte delle imprese estere se ne è andata, convinta che l’ “Italia dell’energia” non sia un paese in cui credere e investire. Nell’upstream abbiamo perso 15 miliardi di euro di investimenti, nonostante la possibilità di raddoppiare sia la produzione che le riserve, valorizzabili ai prezzi attuali in 400 miliardi di dollari. Nella raffinazione, la crisi degli anni 1980 fu più profonda di quella attuale, ma ne uscimmo alla grande grazie alla capacità imprenditoriale degli attori di mercato, tagliando capacità, investendo in nuove tecnologie, migliorando la qualità dei prodotti. A fine decennio eravamo il secondo polo raffinativo in Europa. Dalla crisi d’oggi, invece, non siamo usciti. La capacità produttiva è stata ridotta di un quinto, un 40% è passato di mano, sotto il controllo dei paesi produttori. All’import di petrolio dovremo affiancare quello di prodotti dall’Asia o dal Medio Oriente: con difficoltà a reperirli per la più severa qualità imposta da Bruxelles.

Non meno tribolata la situazione nel segmento della distribuzione, attraversata da una trasformazione epocale che ha visto intrecciarsi alla ‘razionalizzazione’ della rete, con un dimezzamento dei punti vendita (da 40.000 a 21.000), una serie di eventi che ne hanno radicalmente modificato la geografia industriale e proprietaria. In sintesi: l’uscita o il disimpegno di grandi gruppi esteri stanchi di perdere denaro mentre li si accusava di odiosi cartelli (anche dall’Antitrust); la polverizzazione delle struttura proprietaria (con oltre 130 marchi); la riduzione della dimensione media degli impianti di distribuzione a scapito delle economie di scala e dell’efficienza; una molto minor robustezza finanziaria.

L’assenza di una severa regolazione e controllo ha poi generato un’illegalità diffusa, con evasioni fiscali per miliardi di euro, con 5.000 punti vendita che registrano un erogato medio sotto i 350 mila litri (un quarto della media nazionale, un decimo di quella estera), impossibili a reggersi economicamente. A soffrirne è la concorrenza di mercato, le casse dello Stato, i consumatori.

Con un simile assetto, ogni prospettiva di rivoluzionare i sistemi di mobilità – auspicata nell’ultima prematuramente defunta Strategia Energetica Nazionale – con la penetrazione delle auto elettriche e ibride per 5 milioni di vetture al 2030 o di nuovi carburanti (GNL, biofuel) appare velleitaria, anche tenendo conto dei rivoli di denaro pubblico che si stanno spandendo. Tutto ciò è impossibile per più ragioni: a partire dall’enorme difficoltà della più parte delle imprese a sostenere la gran mole di investimenti per realizzare nuove infrastrutture, anche in considerazione della vetustà degli attuali punti vendita, realizzati per il 40% negli anni 1970. Una difficoltà accresciuta dall’assoluta nebulosità delle politiche che si intendono adottare, quel che frena ogni intenzione o decisione di investimento, anche quando vi sarebbero forze imprenditoriali capaci e disponibili a farlo.

Il presente contributo è stato elaborato per la 69° Assemblea Assopetroli-Assoenergia, tenutasi giovedì 21 giugno 2018.