Monocorde, il tempo avanza. Gli anni si consumano e il budget carbonico compatibile con 1,5°C diventa sempre più sottile. Le COP sono periodici fiocchi di neve che si depositano sul tappeto logoro del negoziato climatico: inesorabilmente, si sciolgono. L’una prende il posto dell’altra, in una stratificazione di incontri che non fa recedere di un epsilon la tendenza inesorabile delle emissioni. Si lavora alla messa a punto delle regole del gioco dell’Accordo di Parigi, ma da quel lontano dicembre del 2015 sono passati ben sette anni, e non vi sono segni che la curva delle emissioni cominci il suo tragitto discendente. Glasgow 2021 era stato un fuoco di artificio retorico contraddetto dalla durezza dei numeri, ma sicuramente in Scozia si era respirato un clima nuovo, uno slancio verso orizzonti più alti. Poi, certo, i numeri avevano fatto piazza pulita delle parole, ma il tentativo di aprire una via nuova al taglio delle emissioni, seppure fallito, c’era stato.

Sharm El-Sheikh, al contrario, nasce e muore dentro una specie di penombra. Sulla conferenza aleggia la cappa scura della guerra tra Russia e Ucraina: centinaia di migliaia di morti e feriti, prezzi dell’energia alle stelle, stagflazione, borse mondiali asfittiche, politiche monetarie restrittive dopo anni di champagne e caviale. E poi tensioni geopolitiche, paesi nervosi e aggressivi. Sharm è un accadimento all’interno di questa tela scura. Le premesse sono buie: la scarsità energetica, che sospinge i consumi di carbone financo in Europa, fa passare in secondo piano la questione climatica. Il mondo ha la testa altrove. Di qui la fiacchezza della COP 27, totale, dall’inizio alla fine. Eppure, in questo quadro slabbrato, si genera un fiore, qualcosa che i paesi in via di sviluppo hanno chiesto, senza successo, per oltre trent’anni. Il “loss and damage” è ciò che rimarrà di questa COP stanca. Non è molto, ma è qualcosa, soprattutto per quelle aree del mondo, con poche risorse, che vengono violate dai disastri climatici. C’è ora un fondo al quale i paesi poveri potranno attingere per fronteggiare gli eventi estremi. Il tema è di importanza straordinaria poiché i danni da eventi climatici sono destinati a crescere: secondo un recente studio essi ammonterebbero a circa 700 miliardi di dollari nel 2025, destinati a diventare 1.800 nel 2030. Non solo l’entità dei danni è ingente, ma la distribuzione è iniqua. Come scrivono Massimo Tavoni e Pietro Andreoni in un articolo apparso recentemente su lavoce.info, “quasi due terzi degli effetti economici si riscontrano nei paesi a reddito medio-basso, che tuttavia sono responsabili del 10 per cento delle emissioni cumulative”. Di qui la rilevanza del tema “loss and damage”. Certo, il quanto e il come sono tutti da definire, i dettagli su chi contribuirà – la Cina è contributore o beneficiario? – sono nell’ombra. Un Comitato di Transizione dovrebbe chiarire le caratteristiche del fondo in modo tale che alla prossima COP di Abu Dhabi il grado di operatività dello stesso risulti accresciuto. Vedremo se sarà così, oppure se la macchina del “loss and damage” rimarrà impantanata per anni nelle sabbie mobili delle technicalities e della burocrazia climatica, eventualità da non escludere visto il precedente dei 100 miliardi di dollari annui a favore dei paesi poveri, mai arrivati, in toto, a destinazione.

In definitiva, la COP 27 di Sharm El-Sheikh ci consegna tre messaggi inequivocabili. Il primo è quello relativo alla divisione del mondo. Si è riproposta la mai sopita contrapposizione tra paesi ricchi e paesi poveri o emergenti. I primi, soprattutto Europa e Stati Uniti, maggiormente orientati, perlomeno a parole, verso un maggior coraggio nella realizzazione dei tagli alle emissioni e nella messa al bando dei combustibili fossili. I secondi, più cauti sui tagli e sull’uscita dai fossili, e tesi a ottenere compensazioni monetarie per danni climatici la cui responsabilità, in ultimo, è riconducibile a due secoli di crescita economica esorbitante da parte dei paesi industrializzati. A Sharm El-Sheikh la frattura tra i blocchi è stata più evidente del solito, come a ricordarci che al di là delle dichiarazioni unitarie delle COP, le funzioni obiettivo delle due aree rimangono assai distanti. La dichiarazione di Sharm ha trovato una sintesi in un riferimento generico all’eliminazione graduale (phase-out) dei sussidi ai combustibili fossili e alla riduzione (phasedown) del carbone, con emissioni non abbattute, nella generazione elettrica. È un equilibrismo che rimane sulla carta e incide poco o nulla sulla realtà. La contrapposizione delle forze, e la conseguente azione di freno sul negoziato, è un segnale non incoraggiante per gli anni a venire.

Il secondo messaggio della COP 27 è la crescita d’importanza del tema dell’adattamento. La creazione del fondo “loss and damage” rappresenta un riferimento esplicito a danni che si verificano e devono essere compensati. Certo il fondo si occuperà anche di mitigazione ma, nella sostanza, esso nasce come una risposta a danni da eventi climatici estremi che accadono e che devono essere bilanciati. I paesi ricchi hanno fatto di tutto per evitare che i fondi che essi verseranno possano essere interpretati come compensazioni per danni di cui essi portano la responsabilità. Una lettura del genere aprirebbe la strada sia al riconoscimento di una loro responsabilità legale nella generazione dei danni climatici, sia alla perdita di controllo sugli importi da versare. Se i fondi sono versati a titolo di compensazione di danni verificati, è chiaro che la loro entità diventa variabile esogena, esterna al controllo dei paesi ricchi. Dunque, i loro versamenti – finanziati come? Con una carbon tax? – saranno una forma di aiuto verso i paesi più vulnerabili.

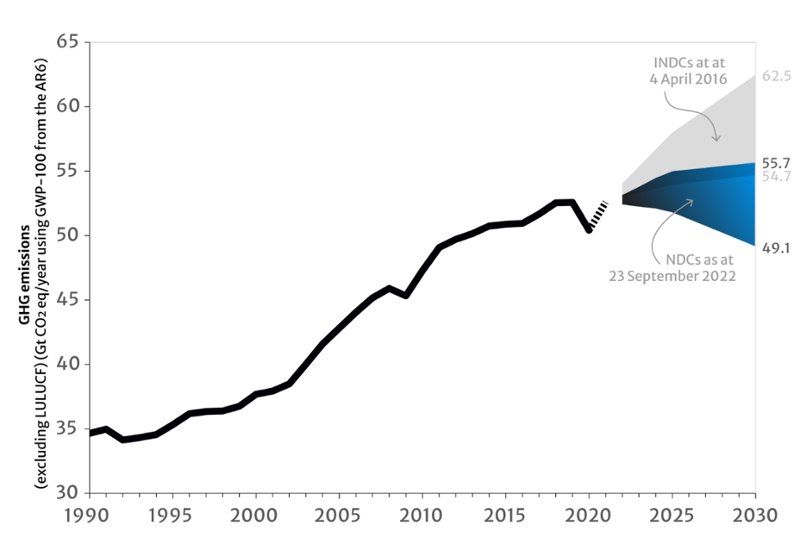

Il terzo messaggio è che il target del contenimento della crescita della temperatura entro 1,5°C è vieppiù irrealistico e improbabile. Questo obiettivo implica che le emissioni di gas serra diminuiscano nell’anno 2030, rispetto al 2010, del 45%. Ora, gli ultimi NDC resi noti dalla UNFCCC subito prima della COP 27 implicano una crescita delle emissioni di circa l’11% rispetto al 2030. In parole povere, tra l’essere e il dover essere c’è, al momento, un abisso. E nulla sembra indicare che vi sia all’orizzonte un vigoroso cambio della direzione di marcia. Il grafico della UNFCCC che rappresenta lo stato dell’arte mostra implacabilmente come il piccolo progresso che vi è stato tra la primavera del 2016, subito dopo l’accordo di Parigi, e oggi, sia poco significativo. La curva delle emissioni dovrebbe virare rapidamente verso il basso per raggiungere il livello zero nel 2050. Non solo ciò non sta accadendo, ma ciò che desta più sconforto è che i paesi non stanno nemmeno realizzando gli obiettivi, insufficienti, che si sono dati. Il recente “Emissions Gap Report” dell’Unep mostra come le emissioni reali siano più alte di 3-6 miliardi di tonnellate rispetto al dichiarato.

Livello previsto di emissioni di gas serra

Fonte: UNFCC

E in questo contesto davvero non si comprende la parallela dichiarazione del G20 di Bali, in cui si afferma: “accogliamo con favore azioni rafforzate per il clima risultanti da NDC nuovi o aggiornati e invitiamo le Parti a intensificare con urgenza l'ambizione della mitigazione e dell’adattamento". Quali sono le Parti la cui ambizione climatica il G20 invita ad accrescere? Se è vero, come è vero, che il G20 è responsabile dell’80% delle emissioni mondiali, sta forse rivolgendosi a sé stesso? Ancora dalla dichiarazione del G20: “Faremo pienamente la nostra parte nell'attuazione del Patto sul clima di Glasgow (...) compreso la revisione e il rafforzamento degli obiettivi 2030 dei nostri NDC, come necessario per allinearci con l'accordo di Parigi”. Dunque, vi è consapevolezza che i target vadano rafforzati: ma quando? Com’è possibile, oggi, nel 2022, un uso così diffuso del futuro quando la deadline che la stessa UNFCCC continua a richiamare è il vicinissimo 2030?

L’impressione di fondo è che vi siano due realtà parallele: una costituita da regole, meccanismi e mercati del carbonio, progetti internazionali, aiuti ai paesi poveri e aspetti finanziari, patti parziali su questo o quel tema, dichiarazioni finali. L’altra, più importante ma meno visibile, rappresentata dalle emissioni implicite nei target dei paesi, dal gap rispetto agli abbattimenti coerenti con il meta-target di 1,5°C e, infine, dal gap tra quanto dichiarato dai Paesi e quanto realizzato. Non neghiamo che il dibattito su regole e meccanismi sia rilevante e che chiarire questioni cruciali come il “loss & damage” sia di importanza cruciale. Tuttavia, va riconosciuto come la dimensione quantitativa inerente ai target sia più importante perché le policy climatiche trovano la propria sintesi nella curva delle emissioni. E però questo dato è come celato, sottratto all’attenzione della comunità internazionale, relegato in secondo piano, all’interno di report tecnici di difficile lettura per il pubblico non specialista. Basta frequentare il sito ufficiale della COP 27 per toccare con mano la difficoltà di reperire questa informazione chiave. Come conseguenza, nella pletora di articoli nazionali e internazionali sulle vicende della COP 27, il riferimento a questo numero chiave è pressoché inesistente.

Perché la UNFCCC non illumina questo dato, piuttosto lo occulta? Per disattenzione? Perché ritiene che sia fuorviante sintetizzare in unico numero la complessità degli NDC? Perché i valori attuali sono deprimenti? Non lo sappiamo, ma siamo certi che un progresso straordinario, a costo zero, per l’intero negoziato climatico emergerebbe se nel sito della UNFCCC fossero posti in evidenza, prima di ogni altra informazione e aggiornati in tempo reale, tre numeri: le emissioni coerenti con 1,5°C; le emissioni implicite negli NDC; il divario tra NDC ed emissioni reali. Si tratterebbe di una piccola rivoluzione copernicana in grado di porre in evidenza, prima e sopra le parole, ciò che più conta e che oggi è celato: i numeri.

Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non vanno ascritte all’azienda nella quale egli lavora.