Lo studio “Decarbonizzazione dei consumi termici residenziali” - realizzato da BIP Consulting per conto di PROXIGAS, ASSOGAS, Assogasliquidi, Assotermica e Utilitalia - si inserisce nel contesto della revisione della Direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD), che prevede per il comparto residenziale una riduzione del 16% del consumo di energia primaria entro il 2030, rispetto ai livelli del 2020. In Italia ciò si traduce in un obiettivo di -6,3 Mtep, che implica una profonda trasformazione del sistema impiantistico ed edilizio nazionale.

L’analisi ha l’obiettivo di identificare le soluzioni percorribili e sostenibili dal punto di vista tecnico ed economico per la decarbonizzazione del settore residenziale italiano, assumendo un criterio di ottimizzazione costo/benefici. Per valutare nel dettaglio il contesto residenziale italiano sono state approfondite le tecnologie di riscaldamento disponibili, le specifiche strutturali del patrimonio edilizio, le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e le caratteristiche socio-demografiche della popolazione con particolare attenzione ad età, reddito, disponibilità immobili, capacità di spesa e propensione all’investimento.

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni definiti dall’EPBD posson essere raggiunti impiegando diverse tecnologie di riscaldamento, ciascuna con specifici vantaggi e limiti.

Le Pompe di Calore (PdC) offrono un’elevata efficienza (220-240%) e basse emissioni di CO₂, se alimentate da fonti rinnovabili. Tuttavia, presentano costi di investimento elevati (circa 10.000 €), prestazioni ridotte in climi freddi, ingombri considerevoli e richiedono serbatoi per l’acqua calda sanitaria, risultando inoltre poco compatibili con sistemi a radiatori ad alta temperatura.

Le caldaie a gas garantiscono un investimento contenuto (~2.000€), buona efficienza (95-97%) e dimensioni ridotte, tuttavia se alimentate da combustibili fossili generano emissioni, mitigabili solo attraverso l’impego di gas rinnovabili.

Infine, i sistemi ibridi - che integrano una caldaia a condensazione con una pompa di calore - combinano una buona efficienza (~170%) e flessibilità operativa anche in condizioni climatiche rigide, con tempi di installazione contenuti. Tuttavia, richiedono un investimento elevato (8.000-9.000€) e uno spazio aggiuntivo per l’unità esterna.

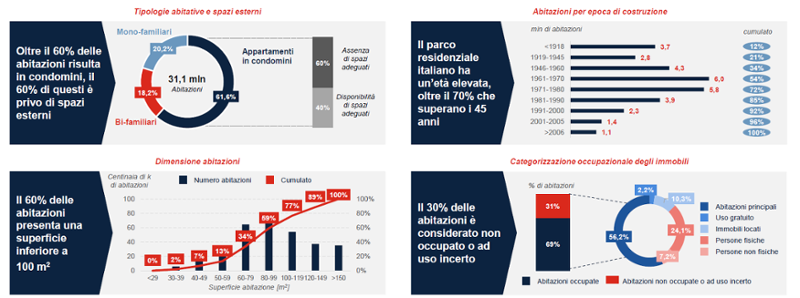

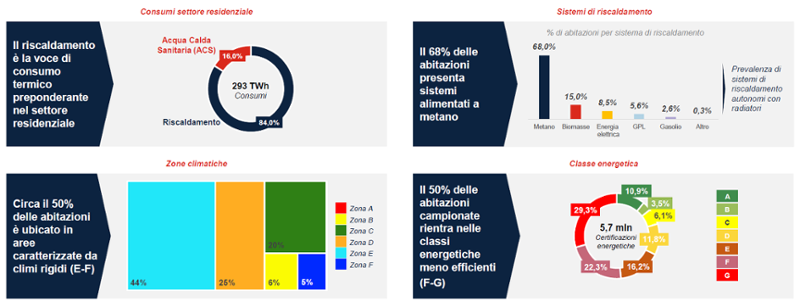

Quanto al parco edilizio italiano, lo studio evidenzia come quello italiano sia tra i più datati in Europa: oltre il 70% delle abitazioni ha più di 45 anni. A questo si aggiunge l’alta incidenza di condomini senza spazi esterni (oltre il 60%) e unità abitative di piccole dimensioni (60% sotto i 100 m²). Non è trascurabile nemmeno la quota di abitazioni non occupate o ad uso incerto, che rappresenta circa il 30% del totale.

Fonte: BIP Consulting

Dal punto di vista climatico, circa la metà delle abitazioni si trova in zone fredde (zone E-F), e in media il 50% ricade nelle classi energetiche meno performanti (F-G). I sistemi di riscaldamento più diffusi restano quelli autonomi a metano, con radiatori, presenti nel 68% degli edifici.

Fonte: BIP Consulting

Un ulteriore elemento da considerare sono le caratteristiche economiche e demografiche delle famiglie italiane. Il 70% dei nuclei ha un reddito medio insufficiente per investimenti significativi in soluzioni come le Pompe di Calore (PdC). Inoltre, gli immobili di proprietà senza mutuo sono prevalentemente in mano a soggetti over 55, meno propensi a investimenti a lungo termine.

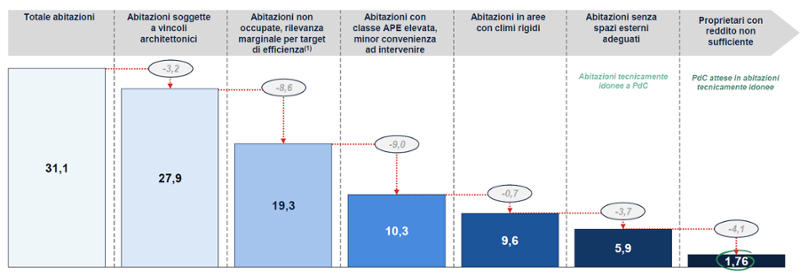

Alla luce di questo, è possibile una totale elettrificazione? Lo studio ha permesso di evidenziare l’effettivo potenziale per l’installazione di pompe di calore nell’attuale stock residenziale. Partendo dalle 31 mln di abitazioni totali, il numero si riduce a circa 10,3 mln di abitazioni, escludendo dal computo le abitazioni che non sono soggette alla norma EPBD, quelle con vincoli architettonici, non occupate, o con una classe energetica sufficientemente elevata, raggiungendo così i 10 mln di abitazioni classificate in classe F–G. Di questi solo 5,9 milioni risultano tecnicamente compatibili con l’installazione di PdC (escludendo abitazioni in climi rigidi e disponibilità di spazi per l’installazione). Se si applicano vincoli economici e di reddito, il numero scende drasticamente a 1,76 milioni, rendendo evidente che un approccio basato esclusivamente sulle PdC non è realistico né sostenibile.

Potenziale diffusione delle pompe di calore nelle abitazioni italiane

Fonte: BIP Consulting

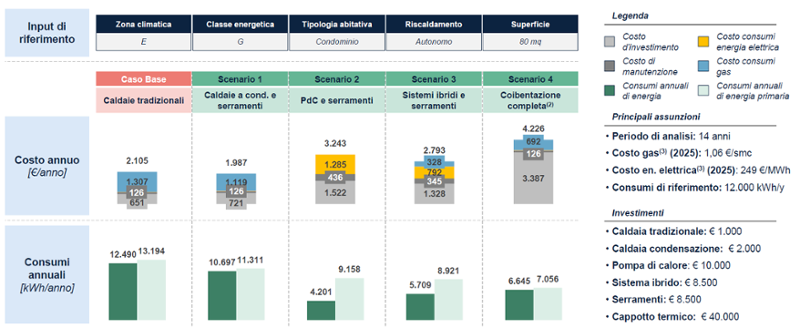

Per valutare la convenienza delle soluzioni di decarbonizzazione, è stata sviluppata una valutazione del Total Cost of Ownership (TCO), che permette di confrontare la competitività economica delle alternative identificate.

L’analisi confronta costi di installazione, gestione e impatto energetico, considerando le configurazioni impiantistiche più comuni in Italia.

Dall’analisi della competitività emerge che:

- Le PdC sono soluzioni efficienti in contesti miti e permettono di ridurre l’uso di energia primaria solo se alimentate da energia elettrica rinnovabile, tuttavia risultano poco competitive economicamente a causa degli alti costi di investimento (Capex) e dell’elevato prezzo dell’elettricità.

- Le caldaie a condensazione alimentate a metano o GPL risultano la soluzione più conveniente in tutti i contesti analizzati. Grazie ai limitati costi di investimento e ai bassi costi operativi, permettono di ridurre significativamente il consumo di energia primaria rispetto alle caldaie tradizionali. Tuttavia, l’utilizzo di metano fossile non garantisce una reale riduzione delle emissioni.

- L’uso crescente di gas rinnovabili (biometano, bio-GPL) permette di abbattere le emissioni mantenendo costi contenuti e tecnologie consolidate, favorendo così una transizione graduale e inclusiva.

Ipotesi e risultati sull’analisi di costi e consumi annuali di un’abitazione tipo

Fonte: BIP Consulting

Per valutare il percorso verso l’obiettivo EPBD di riduzione del 16% del consumo di energia primaria nel residenziale entro il 2030, lo studio mostra un’analisi scenariale, partendo dalla sostituzione di circa 12 milioni di caldaie tradizionali ancora presenti nel parco edilizio.

Gli scenari elaborati integrano progressivamente interventi sugli impianti e sull’involucro edilizio, come la sostituzione degli infissi e l’isolamento termico, per stimarne efficacia e sostenibilità economica.

Le analisi suggeriscono che la soluzione più competitiva in termini di costi di investimento potrebbe essere la sostituzione delle caldaie con modelli a condensazione abbinata alla sostituzione degli infissi, con un investimento medio di 10.500 euro per abitazione, di cui l’81% legato agli infissi. Questi risultati indicano come, per raggiungere gli obiettivi EPBD, sia auspicabile adottare un approccio integrato, che combini tecnologie impiantistiche, interventi sull’involucro e politiche di supporto, così da affrontare in modo efficace le sfide tecniche ed economiche del patrimonio residenziale italiano.

Se guardiamo al resto d’Europa, il quadro non è molto diverso: oltre metà degli edifici del Vecchio Continente ha più di 45 anni, è situato prevalentemente in zone fredde e dipende fortemente dal gas naturale (che copre circa il 36% dei consumi per il riscaldamento). Emergono quindi sfide similari al contesto italiano.

Non esistono soluzioni univoche per ogni Paese, si necessita quindi di strategie che tengano in considerazione il proprio parco edilizio, le caratteristiche ambientali, l’infrastruttura energetica del paese e il contesto socio-economico.

Per perseguire gli obiettivi dell’EPBD risulta necessario applicare un approccio di neutralità tecnologica senza imporre uniche soluzioni che rischiano di non essere tecnicamente perseguibili e non sostenibili economicamente dalle famiglie italiane.

L’adozione di un approccio neutrale in grado di far leva su di un mix di tecnologie, che tenga conto delle reali condizioni del contesto italiano, permetterebbe di realizzare una transizione equa, efficace e sostenibile, capace di:

- abbattere i consumi di energia primaria;

- garantire l’accesso a soluzioni efficienti a un numero maggiore di cittadini;

- valorizzare vettori energetici rinnovabili esistenti, come il biometano e il bioGPL, minimizzando l’impatto su impianti ed infrastrutture esistenti.

La decarbonizzazione dei consumi termici residenziali, dunque, richiede un approccio integrato, che metta insieme efficienza, sostenibilità e inclusività economica. Solo così la transizione energetica sarà realmente a misura di Paese.