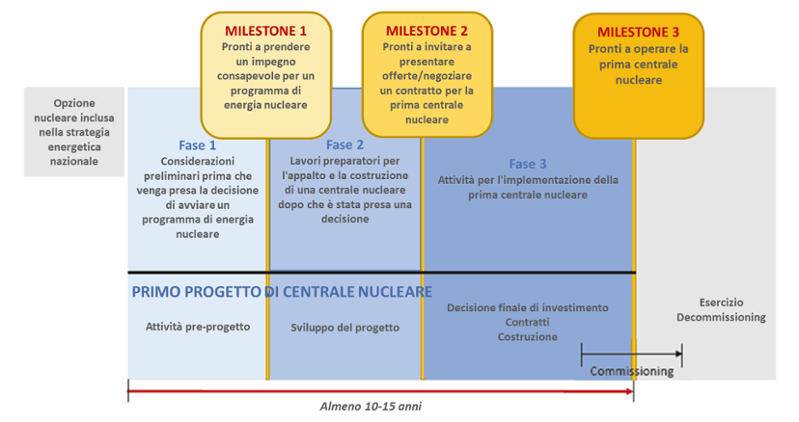

Le attività per sviluppare un’infrastruttura nazionale per l’energia nucleare, secondo l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica, (AIEA), si articolano in tre fasi, ciascuna conclusa da una “milestone infrastrutturale” che ne certifica il completamento: Fase 1 (considerazioni preliminari prima della decisione), Fase 2 (lavori preparatori per appalto e costruzione) e Fase 3 (implementazione della prima centrale). Le tre milestone relative sono: il raggiungimento della preparazione per assumere un impegno consapevole verso un programma nucleare (Milestone 1), l'idoneità a richiedere offerte o negoziare contratti per la costruzione della prima centrale nucleare (Milestone 2) e, infine, la preparazione per avviare l'operatività della prima centrale (Milestone 3).

Sviluppo dell’infrastruttura nazionale per un programma nucleare

Fonte: AIEA

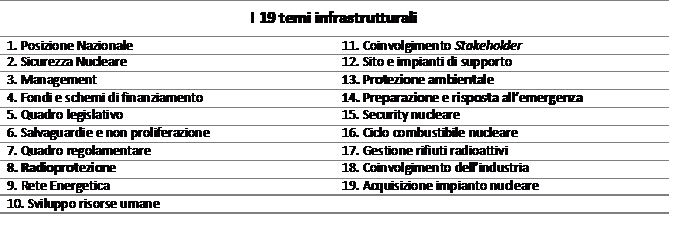

Secondo l'AIEA, per raggiungere ogni milestone è necessario considerare 19 temi infrastrutturali. La Tabella elenca tali temi, presentati senza un ordine di priorità specifica. Tra i 19 temi, tre sono quelli più strettamente legati alla protezione delle radiazioni ionizzanti: Radioprotezione (tema 8), Protezione ambientale (tema 13) e Preparazione e risposta all’emergenza (tema 14).

Temi infrastrutturali

Fonte: AIEA

La Radioprotezione si riferisce alla tutela delle persone e dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti e ai mezzi per conseguire tale protezione. Diverse misure complementari contribuiscono alla protezione dalle radiazioni, inclusi interventi per controllare l'esposizione delle persone, misure per limitare la probabilità di eventi che potrebbero comportare la perdita del controllo su un reattore nucleare o su altre sorgenti radioattive, e misure per mitigare le conseguenze di tali eventi nel caso in cui si verifichino.

Nel contesto di un programma nazionale per l’energia nucleare, gli aspetti legati alla radioprotezione richiedono un’attenzione aggiuntiva rispetto a quella già prevista per altre attività nel paese. In Italia, esiste già un sistema consolidato di radioprotezione per l’impiego delle radiazioni ionizzanti in ambito medico, industriale e di ricerca, oltre che per le attività di decommissioning degli impianti nucleari. Tuttavia, l’introduzione di una centrale nucleare comporta rischi aggiuntivi che devono essere identificati e gestiti.

È quindi fondamentale potenziare i programmi esistenti affinché rispondano alle nuove esigenze operative, incluse le attività di trasporto e stoccaggio del materiale nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi. Un altro aspetto cruciale è la pianificazione del reclutamento e della formazione del personale, così come l’acquisizione delle attrezzature e dei servizi necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’intero sistema.

Per l’ampliamento delle infrastrutture esistenti possono essere sicuramente di riferimento i Safety Standards della AIEA che forniscono linee guida per stabilire i requisiti e le pratiche necessarie per la radioprotezione in ambito nucleare. Questi standard tengono conto delle linee guida della Commissione Internazionale della Radioprotezione (ICRP) e incorporano le conoscenze più recenti sugli effetti dell'esposizione alle radiazioni, forniti dal Comitato scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti (UNSCEAR) .

La protezione dell’ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti è un obiettivo fondamentale di sicurezza. Il Safety Standards Series No. GSR Part 3 dell’AIEA, afferma:

“La protezione dell’ambiente comprende la protezione e la conservazione di: specie non umane, sia animali che vegetali, e della loro biodiversità; beni e servizi ambientali, come la produzione di alimenti e mangimi; risorse utilizzate in agricoltura, silvicoltura, pesca e turismo; strutture destinate ad attività spirituali, culturali e ricreative; media, come suolo, acqua e aria; e processi naturali, come i cicli del carbonio, dell’azoto e dell’acqua.”

Intraprendere un programma di energia nucleare implica necessariamente sottoporre i relativi progetti a restrizioni ambientali ed effettuare una valutazione di impatto ambientale per supportare il processo decisionale e di pianificazione. Per una centrale nucleare, la valutazione di impatto radiologico costituirà solo una parte della valutazione complessiva. Occorre inoltre considerare il controllo degli aspetti non radiologici relativi alla salute, alla sicurezza e all’ambiente, sebbene gli standard di sicurezza in ambito nucleare, come quelli dell’AIEA, non affrontino specificamente questi aspetti.

Nonostante la bassa probabilità di un rilascio significativo di materiale radioattivo da una centrale nucleare, la preparazione e risposta alle emergenze rimangono essenziali per proteggere il personale, le squadre di emergenza e il pubblico, come richiesto dal quinto livello di difesa in profondità dell’AIEA. Questo garantisce azioni efficaci per mitigare le conseguenze di un’emergenza. Un sistema di risposta coinvolge più organizzazioni a diversi livelli di governo, comprese quelle della protezione civile, le autorità di regolamentazione e il proprietario/operatore dell’impianto. La legislazione deve chiarire ruoli, responsabilità e modalità di coordinamento e comunicazione tra le parti.

In merito alle conseguenze di un'emergenza nucleare, è importante ricordare che gli effetti delle sostanze radioattive rilasciate nell'ambiente in occasione dei due principali incidenti nucleari della storia – Chernobyl nel 1986 e Fukushima nel 2011 – si sono rivelati di entità inferiore rispetto a quanto supposto e comunicato al pubblico, per quanto è noto sulla base degli studi sinora pubblicati.

I bilanci complessivi delle conseguenze degli incidenti di Chernobyl e di Fukushima sono disponibili nei rapporti UNSCEAR del 2008 e UNSCEAR del 2021 , rispettivamente.

A questo proposito, è fondamentale che le istituzioni, il mondo accademico e la comunità scientifica comunichino in modo chiaro ed efficace i rischi legati alle radiazioni ionizzanti, garantendo un'informazione corretta e accessibile alla popolazione.