Le recenti mosse di Trump in materia di energia stanno catalizzando l’attenzione del dibattito pubblico, ma quanto incidono realmente sul percorso della transizione energetica? Sebbene possano introdurre ostacoli o rallentamenti temporanei, la direzione appare ormai tracciata, anche se forse la velocità del cambiamento non è quella auspicata. Il rischio principale, dunque, non è tanto un’inversione di rotta, quanto piuttosto la perdita di concentrazione sugli obiettivi di lungo periodo. Focalizzarsi eccessivamente su strategie politiche di breve termine (che possono traguardare la durata di una presidenza) può distogliere risorse ed energie dal processo di decarbonizzazione. È essenziale mantenere lo sguardo rivolto verso la trasformazione del sistema energetico, senza lasciarsi distrarre dal rumore di fondo.

Calma e gesso quindi, anzi calma e dati, per capire quale può essere l’impatto di questo secondo mandato di Trump sulla marcia della transizione globale. Il che rimanda ad un altro grande tema, più generale, già affrontato qui e qui: le politiche climatiche funzionano?

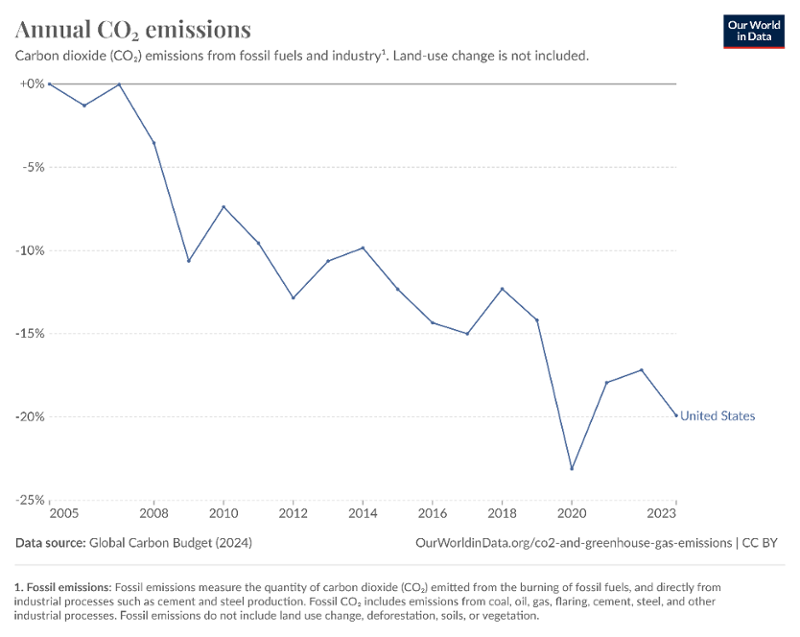

Il primo esercizio da fare è mettere gli elementi in prospettiva, iniziando dalle emissioni: i dati statunitensi sulla CO2 sono in calo dal 2005. Our World in Data registra un -20% delle emissioni di CO2 nel 2023 rispetto al valore del 2005. Questo risultato non scaturisce da una sola causa, bensì dal complesso intreccio di diversi fattori (la progressiva sostituzione di carbone con il gas naturale, la diffusione di solare ed eolico, i miglioramenti nell’efficienza energetica, le crisi economiche nel 2008 e nel 2020).

In questo periodo di 12 anni, infatti, si sono susseguiti 4 diversi Presidenti: Bush (2005-2009) Obama (2009-2017) Trump (2017-2021) e Biden (2021-2025).

Emissioni USA di CO2 (% di variazione rispetto al 2005)

Fonte: Our World in data

Dobbiamo dunque concludere che le amministrazioni (anche diametralmente opposte) siano incapaci di agire sulle emissioni di un paese? Questa conclusione sembrerebbe vera nel breve periodo (a tale proposito, rimandiamo a questo articolo di Roger Pielke Jr.). Tuttavia, la tesi di Pielke è che le riduzioni delle emissioni dal 2005 al 2023 siano avvenute grazie alle politiche messe in atto nei decenni precedenti, che hanno plasmato le regole di mercato. Quindi, il vero impatto delle politiche si espliciterebbe nel medio-lungo periodo.

A novembre 2024, uno studio di Carbon Brief ha quantificato l’impatto di un secondo mandato Trump in 4 miliardi di emissioni aggiuntive al 2030 rispetto allo scenario di vittoria di Biden (o Harris). Il numero, abbastanza scioccante e ripreso da diverse testate, fa però riferimento ad un valore cumulato su 4 anni (dettaglio lasciato in secondo piano da quasi tutti i commentatori). In sostanza: preoccuparsi il giusto va bene, ma alleniamo la visione d’insieme, senza farci distrarre dagli accidenti del breve periodo.

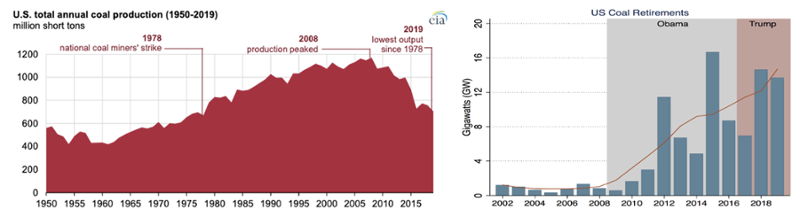

Prendiamo un esempio più circoscritto del potere di un presidente USA di “correggere” a suo piacimento il sistema energetico nazionale. Oggi, infatti, risuona “Drill baby drill”, ma nel 2017 il cavallo di battaglia di Trump era il carbone: non faceva altro che ripetere che avrebbe ridato slancio al settore, restituendo il lavoro perso a migliaia di minatori. Come sono andate le cose? Lo raccontano i dati: a due anni dalla prima elezione di Trump, la produzione di carbone negli USA toccava il punto più basso dal 1978 e la chiusura delle centrali a carbone non accennava a rallentare, nonostante la revoca del Clean Power Plan voluto da Obama. La spiegazione? Con una abbondante offerta a basso costo di gas, il carbone non era più redditizio e, nonostante la rimozione dei vincoli ambientali, le scelte di investimento sono andate altrove. Insomma, per usare un proverbio caro a Keynes: puoi portare il cavallo alla fontana, ma non puoi costringerlo a bere.

Produzione annuale di carbone negli USA e chiusure di centrali a carbone

Fonte: Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE). La linea rossa mostra la media mobile

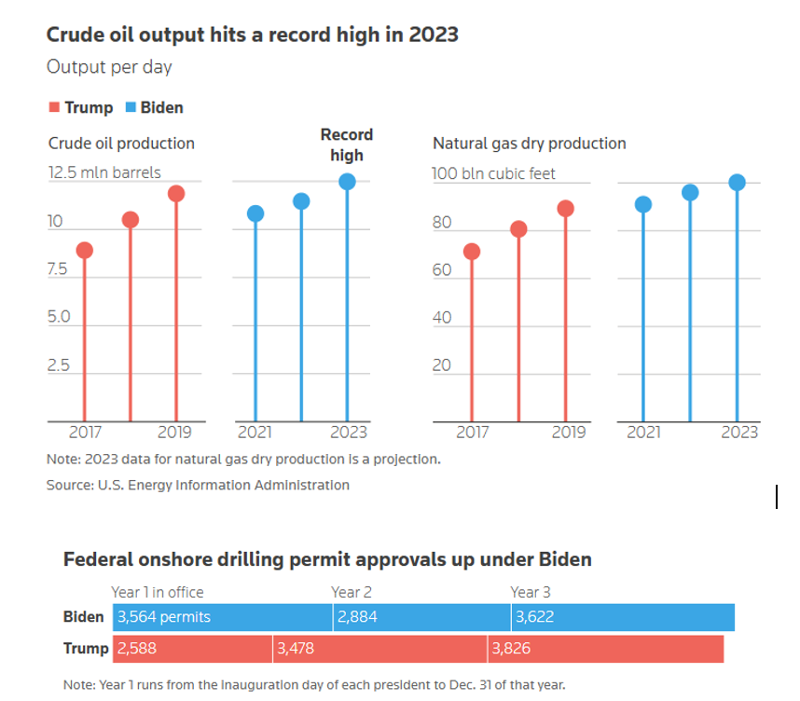

Cosa avverrà ora, rispetto alle concessioni petrolifere? Difficile dirlo, ma anche qui citiamo qualche numero recente: gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per produzione di petrolio e gas naturale, e negli ultimi anni le estrazioni dei due combustibili sono costantemente aumentate (anche durante la presidenza Biden, tanto da far parlare di oil boom).

Andamento della produzione di petrolio e gas e concessioni per trivellazioni negli USA

Fonte: Bureau of Land management Automated Fluid Minerals Support System

L’altro fronte caldo è l’elettrificazione, in particolare dei trasporti. In campagna elettorale, Trump ha insistito più volte sulla rimozione dei vincoli sulle auto tradizionali: aspettiamo di vedere cosa accadrà e come accoglierà le decisioni il suo primo fan, Elon Musk.

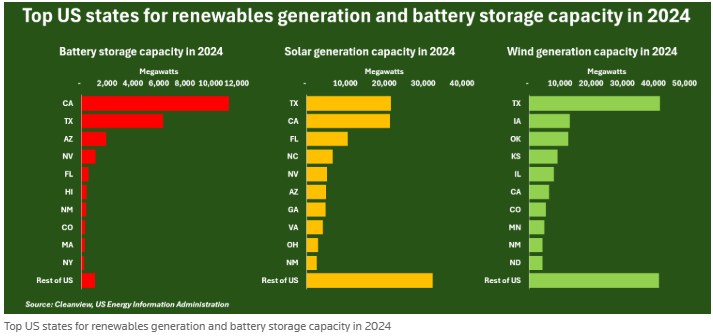

Insomma, la verità è che non si tratta solo di clima, ma anche (o soprattutto) di business. Molte delle scelte annunciate rischiano di rivelarsi boomerang, mettendo in difficoltà le aziende statunitensi e gli interessi di molti stati a guida repubblicana. A tale proposito, mi fa piacere riportare anche questa notizia che forse è passata inosservata, sommersa dal debordante flusso di ordini esecutivi seguiti all’insediamento: il Texas, stato emblema delle trivelle, dei petrolieri, e dove Trump ha stravinto, si è guadagnato il primato di capacità installata di solare ed eolico e di batterie di accumulo. (fonte: Reuters)

Capacità rinnovabile e di stoccaggio elettrico negli stati USA

Fonte: Cleanwiew, US Energy Information Administration

Insomma, per aziende che si confrontano con un mercato globale, prezzi e profittabilità rimangono i parametri principali per le scelte di investimento. I segnali (un po’ schizofrenici) di una amministrazione con orizzonte di 4 anni rischiano di essere poco efficaci. Sicuramente generano incertezza (sempre sgradita al business), ma difficilmente possono rovesciare la direzione della strategia di lungo periodo.

Negli stessi giorni dell’insediamento, i leader europei intervenuti al World Economic Forum di Davos hanno condannato la decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi. Ursula von der Leyen ha detto: “L'Accordo di Parigi continua a essere la migliore speranza per tutta l'umanità. Quindi l'Europa manterrà la rotta e continuerà a lavorare con tutte le nazioni che vogliono proteggere la natura e fermare il riscaldamento globale”. Perfino la Cina ha criticato la mossa, con il portavoce del Ministero degli Esteri che ha dichiarato: “Il cambiamento climatico è una sfida comune per l'umanità. Nessun Paese può esserne estraneo. Nessun Paese può esserne immune”. Parole che fino a un decennio fa nessun esperto di politiche del clima si sarebbe aspettato di ascoltare dalla super potenza asiatica.

Una riflessione per concludere: siamo sicuri che Trump sia un clima-scettico sincero? Può davvero fidarsi della scienza per progettare la conquista di Marte, ma rinnegarla quando si tratta degli incendi in California o delle alluvioni sulla costa Est? La spiegazione potrebbe essere molto più prosaica: sa benissimo che la sua ricchezza permetterà a lui e alla sua famiglia di difendersi egregiamente dagli effetti del cambiamento climatico, e tanto gli basta. Con buona pace dell’equità intra e inter-generazionale.

Le opinioni espresse in questo articolo sono personali dell’autrice e non possono essere attribuite all’azienda per cui lavora