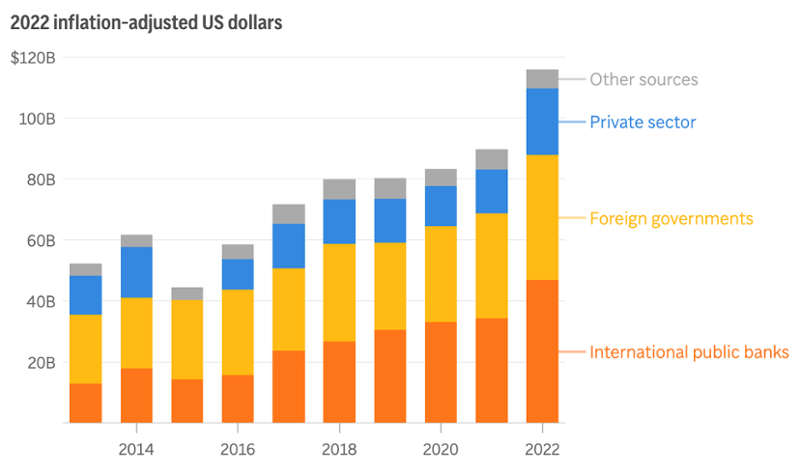

Nell'eterno ritorno dei temi immortali delle COP - la messa al bando dei combustibili fossili, mai più centrali a carbone, fondi ai paesi poveri per sostenere la mitigazione e l'adattamento, target più ambiziosi, stop ai sussidi per i fossili, crediti di carbonio, deadline di vario genere - due sembrano essere stati quelli rilevanti nella conferenza di Baku. Il primo è quello che ha campeggiato in lungo e largo sui media internazionali nei giorni scorsi, ovvero il tema della finanza: da una parte, i paesi meno abbienti che reclamano fondi crescenti, di straordinaria portata. Dall'altra, i paesi ricchi che frenano. Da una parte, la richiesta di una somma che sui 1.000-1.300 miliardi di dollari all'anno, dall'altra la difesa dell'ormai storico valore di 100 miliardi di dollari annui, o al massimo il suo raddoppio. È interessante notare come la somma di 100 miliardi di dollari forse emersa nell'ambito della COP 15 di Copenaghen nel lontano 2009. All'epoca, il Segretario di Stato americano Hillary Clinton, nel contesto di una conferenza che passerà alla storia come un fallimento, aveva proposto quella cifra tonda, che all'epoca sembrava pazzesca, dei 100 miliardi di dollari annui. Era come se quella cifra, spudoratamente messa sul tavolo dal più ricco e potente dei paesi, fosse una sorta di compensazione per ciò che i paesi ricchi non avevano la forza o la volontà di fare, o l'una e l'altra cosa insieme: ovvero, definire un altro accordo ambizioso, idealmente vincolante sul piano legale come lo era stato Kyoto, ma con target ben più temerari di quel -5,2% - vigente solo per i paesi ricchi - che all'epoca sembrava un Everest mentre oggi, nell’epoca del net zero, appare una collinetta. La cifra sembrava pazzesca, dicevamo, e infatti lo era se sono occorsi ben 13 anni prima che l'obiettivo venisse centrato.

Fondi per il clima mobilitati dai paesi industrializzati a favore di quelli in via di sviluppo

Fonte: OECD Creditor Reportin System / Graphic: M.K. Wilderman in euronews.com

Nel frattempo, il combinato disposto di crescita dei danni climatici, crescita della consapevolezza dei paesi emergenti, lievitazione della loro ambizione e ritorno dell'inflazione ha fatto gonfiare la cifra a livelli monstre. È così che sul tavolo del negoziato è comparso, sin dall’inizio, l’importo stratosferico di 1.000 miliardi di dollari all’anno - poi diventati 1.300 - importo che era per metà nemesi storica di quei 100 miliardi messi sul tavolo 15 anni fa, per metà eterna vocazione delle COP ai numeri tondi: 2°C, 100 miliardi, 2050, 1.000 miliardi. In ultimo, come è ormai tradizione delle COP, si è raggiunto un compromesso sulla cifra di 300 miliardi. In particolare, i Paesi sviluppati dovranno indirizzare annualmente ai Paesi in via di sviluppo almeno 300 miliardi dollari entro il 2035, attingendo a una varietà di fonti, sia pubbliche che private, bilaterali e multilaterali. Gli stessi paesi in via di sviluppo sono incoraggiati a contribuire su base volontaria, e ciò apre la strada a un coinvolgimento della Cina nel finanziamento dell’azione climatica dei paesi meno abbienti. Infine, riproponendo lo schema della Roadmap - eterna mossa del cavallo delle COP di fronte a obiettivi mancati - viene istituita la “Baku to Belém Roadmap to 1.3T”, finalizzata a realizzare nella prossima conferenza di Belém in Brasile ciò che non è stato possibile fare a Baku.

Un successo o un fallimento? Una decisione utile e pragmatica, oppure - come già accaduto in passato - un’opzione velleitaria? Ci sembra di poter dire che vi sono due verità: la prima è che l'importo di 300 miliardi è assolutamente insufficiente a far fronte agli interventi che sarebbero necessari. Diversi studi lo documentano. La seconda è che i 1.300 miliardi ipotizzati rappresentano una cifra del tutto al di là della portata dei paesi industrializzati. Si tratterebbe di circa il 2% del PIL dei paesi OCSE. Per dare un'idea dell'enormità di questa somma è sufficiente considerare il fatto che, se gli importi da erogare fossero proporzionali al PIL di ciascun paese, per l'Italia si tratterebbe di sborsare ogni anno circa 44 miliardi di dollari, grossomodo “una finanziaria extra”, parallela a quella tradizionale dello Stato italiano. È palese che si tratta di cosa non fattibile. Altro riferimento che ci fa pervenire alla medesima conclusione è l’enorme difficoltà che ha l’Europa oggi di costruirsi una difesa autonoma - a valle del disimpegno di Trump - destinando appunto circa il 2% del PIL annuo agli armamenti. Ed è vero che i fondi da destinare ai paesi in via di sviluppo non dovrebbero avere natura esclusivamente pubblica, ma è altrettanto vero che l'importo è assolutamente fuori scala. Dunque, 300 miliardi: non possiamo non chiederci quanti anni occorreranno per raggiungere questo target visti i precedenti ritardi per i 100 miliardi. Certo, poi si può adottare una visione ideale e dire che 1.300 miliardi di dollari sono assai meno dei 2.400 che i paesi spendono ogni anno per finanziare gli armamenti. La riflessione è logica ed etica, ma distante dalla dinamica reale delle forze che muovono il mondo. La deterrenza e l'uso stesso delle armi, purtroppo, rappresentano ab origine il DNA di Sapiens: così è e così sarà, temiamo, ancora a lungo: ambire a una riforma delle priorità di Sapiens è corretto sul piano etico ma fallace su quello reale.

Di certo, ciò che sta accadendo è che siamo di fronte a un trend fortemente crescente dei volumi di investimento da destinare al clima. Siamo passati dai 15 trilioni di dollari ipotizzati dalla IEA nel WEO 2012 quale cifra necessaria stabilizzare la concentrazione di CO2 nell'atmosfera sul livello dei 450 ppm - all'epoca non esisteva ancora lo scenario net zero - ai 38 trilioni totali, congetturati sempre dalla IEA nel 2015, nell'estate precedente la Conferenza di Parigi, all’ormai consolidato range di 4-5 trilioni di dollari annui da qui al 2050, ipotizzati sempre dalla IEA negli ultimi anni. La ragione dell'escalation dai 15 trilioni ai 120-140 attuali risiederebbe nell’aggravio dei costi indotto dai ritardi nell’azione e dai danni crescenti da affrontare, includendo nei costi anche l’adaptation. Gli importi discussi a Baku si inseriscono nel contesto di questo tema più ampio. Il trilione di dollari richiesto dai paesi meno abbienti sarebbe dunque circa un 25% di quanto stima la IEA come necessario per l’intera transizione, sia nei paesi ricchi che in quelli emergenti. Le considerazioni fatte sopra a proposito dell'Italia e dell’Europa dovrebbero indurci a comprendere che vi è una sproporzione considerevole tra ciò che sarebbe necessario erogare e ciò che è possibile erogare. Da una parte sta l'ideale, dall'altro il reale. La dimensione finanziaria del problema non è altro che l'altra faccia della medaglia di quella ambientale. Così come un target net zero da raggiungere al 2050 è assolutamente fuori dalla portata dei paesi, considerato il quadro di emissioni crescenti, allo stesso modo lo sforzo finanziario concepito quale strumento di realizzazione dell'obiettivo di neutralità climatica è velleitario. Non investighiamo qui la questione della correttezza dei numeri ipotizzati dai diversi think tank ed istituti di ricerca. Assumiamo che essi siano corretti. Di certo, però, essi non sono realistici, ovvero - detto in parole povere - non possono essere realizzati, appartengono alla sfera dell'ambizione ideale.

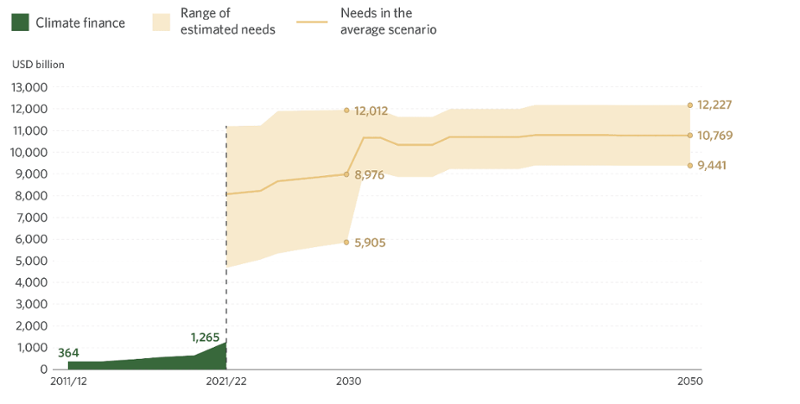

E il dissidio tra realtà e ideale diventa vieppiù abnorme quando si considerano i bisogni della finanza climatica negli anni a venire. Secondo l’autorevole Climate Policy Initiative, un’organizzazione che da anni approfondisce il tema dei fondi per il clima, in uno scenario medio il finanziamento climatico annuale necessario da qui al 2030 aumenta costantemente da 8,1 a 9 trilioni di dollari, per raggiungere i 10 trilioni di dollari annui dal 2031 al 2050.

Finanziamenti globali monitorati per il clima e fabbisogno annuale medio stimato fino al 2050

Fonte: Climate Policy Initiative

Si tratta di importi compresi tra l’8 e il 10% del PIL mondiale odierno: lasciamo al lettore la valutazione circa la fattibilità di un simile dirottamento di fondi verso il settore green. Di certo si tratterebbe di una complessiva, vasta e profonda revisione del flusso degli investimenti mondiali, segno che la questione climatica richiede, idealmente, una riscrittura radicale della struttura stessa dell'economia mondiale. Non discutiamo qui la fattibilità nel tempo di tale ridisegno: la storia energetica è fatta di transizioni e, al di là della questione climatica, la stessa era dei fossili è destinata a tramontare per la natura stessa della risorsa, esauribile, appunto. Il problema che si pone è quello associato alla dimensione temporale: la necessità di compiere la transizione entro un pugno di decenni, come richiede la scienza, genera un'accelerazione formidabile della traiettoria di abbattimento delle emissioni e dei relativi costi. Di qui il dissidio tra realtà e ideale.

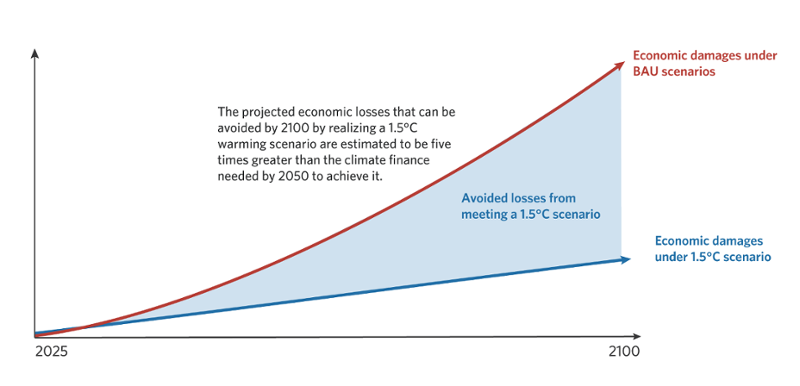

E il fatto che i danni climatici evitati sarebbero cinque volte superiori all'ingente sforzo finanziario richiesto non risolve il problema, anzi aggrava ulteriormente la posizione di Sapiens, finito in un cul de sac dal quale la razionalità lo invita a uscire al più presto, mentre la dura realtà stoppa ogni suo tentativo di evasione.

Soddisfare le esigenze di investimenti sul clima eviterà costi futuri esponenziali

Fonte: Climate Policy Initiative

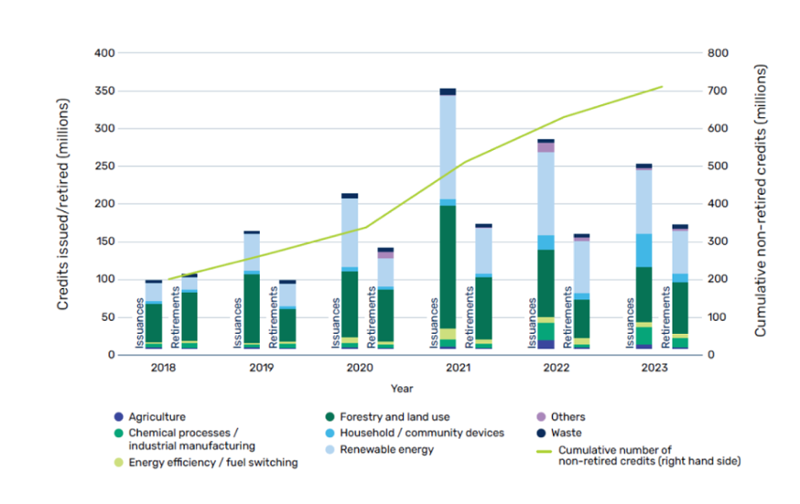

Il secondo tema che vorremmo brevemente citare in questo articolo, a ragione del rilievo che esso ha avuto a Baku, è quello dei crediti di carbonio. L'articolo 6 dell’Accordo di Parigi prevede che si possano generare e commercializzare crediti di carbonio attraverso progetti di abbattimento delle emissioni. Essi possono concernere la forestazione, l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, eccetera. L'idea di fondo dei progetti è che essi possano contribuire considerevolmente a ridurre i costi di abbattimento andando a cogliere opportunità particolarmente economiche, a volte in paesi in via di sviluppo. D'altra parte, i detrattori di tali progetti ritengono che in molti casi essi non diano luogo a riduzioni reali di emissioni, che possano danneggiare le comunità locali e ledere i diritti umani, che in sostanza possano essere una forma di green washing. È presumibile che la verità sia nel mezzo di queste due visioni estreme: lo strumento è complesso e imperfetto, non c'è dubbio, ma ha anche dei punti di forza poiché introduce una forma di flessibilità che riduce sensibilmente i costi e nel tempo, incentivata dalla crescita del prezzo della CO2 – e ciò dovrà accadere - può diventare un mezzo straordinario di abbattimento delle emissioni. Di certo, oggi esso è poca cosa. Nel grafico sottostante riportiamo tipologia e volumi di crediti generati (issuances) e utilizzati (retirements) negli anni recenti. Si notano due cose: dal 2021 i volumi sono in diminuzione; la cumulata dei crediti generati indica un ammontare intorno ai 700 milioni di tonnellate di CO2, non molto se si considera che nell'ambito del protocollo di Kyoto il meccanismo denominato CDM aveva generato oltre due miliardi di crediti. L'impressione è che lo smantellamento dell'architettura faticosamente costruita ai tempi del protocollo di Kyoto, a beneficio di una nuova struttura sotto l'accordo di Parigi, non sia stata una scelta felice. Ora sembra che a Baku siano stati fatti sensibili passi avanti nella definizione delle regole del gioco e, potenzialmente, nell'istituzione di un mercato mondiale dei crediti di carbonio. Ci auguriamo che sia davvero così, ma non possiamo non ricordare come già altre volte in passato - in particolare nella COP 26 di Glasgow - si era avuta la sensazione che il meccanismo ossidato dei crediti di carbonio fosse stato bloccato e la via del mercato finalmente aperta.

Tipologia e volumi di crediti di CO2

Fonte: World Bank Group

Chiudiamo ricordando come, a inizio conferenza, Global Carbon Project abbia diffuso la stima delle emissioni per l'anno 2024, che sono attese in crescita di circa il 2% rispetto allo scorso anno. Il risultato sorprende perché, se da una parte è vero che all'aumento dei gas serra ha concorso la componente relativa all'uso del territorio (+1,2%) - prevalentemente a causa degli incendi e della degradazione delle foreste - dall'altro, va registrata anche la crescita della componente fossile (+0,8%). In parole povere, non vi è ancora traccia del picco delle emissioni, le quali continuano ad aumentare nonostante i forti investimenti green e la robusta espansione delle fonti rinnovabili: è innegabile che ciò stia accadendo, ma non è ancora sufficiente a compensare un'espansione delle fonti fossili, generata da una fame di energia tradizionale, che non accenna a diminuire.

Dunque, la COP 29 ci consegna dispacci non proprio positivi. Certo, poi non si può escludere che tutto andrà per il verso giusto, che i costi stratosferici ipotizzati a Baku saranno più bassi del previsto, a ragione sia di balzi tecnologici oggi non congetturati sia dell’eccessiva crescita economica e demografica assunta dai diversi modelli. Ci auguriamo che la spruzzata di ottimismo dell’Economist, che ha proposto questa lettura del problema, sia corretta e che il presente articolo, al contrario, sia smentito dai fatti degli anni a venire.

Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non vanno ascritte all’azienda nella quale egli lavora.