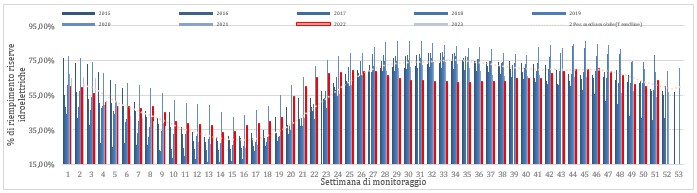

Il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato in Francia dal 1947 e caratterizzato da un deficit pluviometrico del 25%. Numerosi incendi hanno imperversato in oltre 72 mila ettari di foreste, danneggiando la biodiversità e riducendo drasticamente gli introiti estivi derivati dal turismo. La siccità estrema non ha risparmiato neppure il settore energetico, già precario a causa dello stop per manutenzione del 65% delle centrali nucleari esistenti. In particolare, il clima siccitoso ha ridotto la produzione sia del nucleare sia dell’idroelettrico, che contano rispettivamente per il 44% e 18% circa della capacità installata nazionale, tanto da costringere la Francia, da 40 anni netto esportatore di energia, a importare elettricità da Germania, Spagna, Belgio e Gran Bretagna. Non a sorpresa, il 60% dei 16,5 TWh importati sono stati richiesti nel periodo compreso tra luglio e settembre, durante il quale le riserve per alimentare le centrali idroelettriche erano ai minimi storici (settimane da 27 a 40 evidenziate nella fig. seguente).

Percentuale di riempimento settimanale delle riserve idroelettriche francesi dal 2015 al 2023

In rosso sono evidenziati i periodi di deficit osservati nell'estate 2022

Fonte: RTE

L’impatto della siccità sulla produzione di energia nucleare è più strutturale, imponendo limitazioni sia al prelievo delle acque dai bacini circostanti sia nel momento della loro restituzione in ambiente. Da un lato, il basso livello idrometrico e la necessità di garantire un flusso vitale minimo per ragioni ecologiche impediscono il prelievo delle portate necessarie al raffreddamento del reattore; dall’altro, la più alta temperatura delle acque prelevate riduce l’efficienza del processo di raffreddamento. Nel caso di impianti di raffreddamento a circuito aperto, inoltre, si aggiungono limitazioni alla temperatura delle acque reimmesse in ambiente, affinché sia garantita la protezione e la qualità ecologica del corpo ricevente.

Il massimo scarto di temperatura è definito dalla Direttiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo. La direttiva, tuttavia, stabilisce che gli Stati Membri possano discostarsi dai parametri di legge per circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche. Nell’estate del 2022, quest’ultima strategia è stata necessaria per ben cinque centrali francesi (Bugey, Saint Alban, Tricastin, Blayais and Golfech) affinché fosse garantito il servizio di fornitura senza intaccare le riserve di gas e idriche necessarie per l’inverno. Nonostante operassero in deroga, alcuni reattori, come quelli di Golfech, hanno dovuto subire un arresto forzato a causa delle basse portate fluviali.

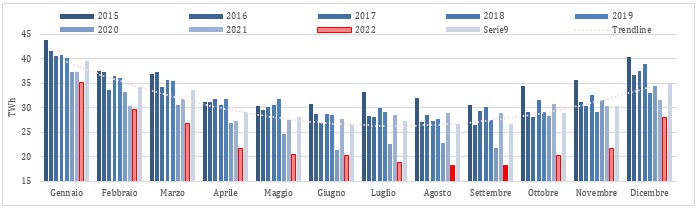

L’insieme di circostanze avverse ha drasticamente ridotto l’energia prodotta dal nucleare rispetto alla media degli anni precedenti. L’ammanco ha toccato i massimi nei mesi di agosto e settembre (-38% rispetto al 2021), per diminuire gradualmente nel periodo autunnale. Lo scarto nella produzione è illustrato nella prossima figura. Sebbene non ci siano state interruzioni significative nella fornitura agli utenti finali, le limitazioni riscontrate hanno accentuato una crisi di natura economica, spingendo al rialzo il prezzo dell’energia anche per includere un risk premium price. A questi ultimi si affianca un costo ambientale dovuto invece alla estrema sollecitazione delle centrali termiche che ha comportato un incremento delle emissioni di CO2eq di circa 3,5 Mt in più rispetto al 2021.

TWh mensili prodotti da centrali nucleari in Francia dal 2015 al 2022

Fonte: RTE Bilancio Annuale 2022

L’inverno particolarmente arido dell’inizio 2023 ha ulteriormente fomentato le preoccupazioni per l’estate a venire, ricordando l’importanza di una buona strategia di gestione delle risorse, sia a breve sia a lungo termine, per rispondere alla rampante emergenza climatica. Entro il 2030, la nuova strategia France 2030 proposta dal governo Macron, prevede un incremento significativo di piccole centrali nucleari con capacità installata minore di 300 MW. Queste ultime, in accordo con le vigenti normative, saranno obbligatoriamente dotate di un sistema di raffreddamento a circuito chiuso con torre d’evaporazione. La scelta rispecchia la necessità di una migliore gestione del rischio climatico: infatti, le necessità di raffreddamento delle centrali sono proporzionali alla loro capacità installata e un minor dimensionamento garantirebbe la riduzione del consumo idrico delle centrali stesse. Inoltre, piccoli impianti sono generalmente di più semplice progettazione e rispondono a vincoli tecnici minori, ragione per la quale è più facile individuare aree idonee per il loro collocamento e la ridistribuzione delle stesse sul territorio nazionale.

Ma, nel brevissimo termine, cosa può fare la Francia per gestire l’emergenza energetica in un clima sempre più caldo e arido?

Seguendo l’esempio della vicina Spagna, che conta per più di 1/5 della sua produzione energetica dal nucleare, nonostante operi in un clima ben più arido, la Francia dovrà potenzialmente far maggior ricorso alle deroghe concesse dalla Direttiva 2006/44/CE sulla temperatura massima ammessa per le acque di scarico. Questa soluzione, tuttavia, minimizzerebbe soltanto le riduzioni in efficienza dovute a ondate di calore ma non quelle dovute a un ammanco di risorse idriche. In questo secondo caso, si renderà necessario un intervento di riconversione di quella porzione del parco nucleare ad oggi basato su sistemi di raffreddamento a ciclo aperto (il quale tende a prelevare una maggior quantità d’acqua rispetto ai sistemi a circuito chiuso), dotandolo di un sistema di raffreddamento ibrido con una torre addizionale prima del rilascio in ambiente delle acque. Fu proprio la centrale spagnola di Ascó la prima al mondo a subire questo genere di riconversione, dopo essere entrata in funzione nel 1986, proprio per meglio affrontare i periodi di bassa portata del fiume Ebro ed evitare il rilascio di acque eccessivamente calde.

A queste soluzioni si affianca la necessità di un piano di gestione integrato che tenga in considerazione le complesse sinergie tra l’ambiente, il sistema energetico e la disponibilità stagionale e a lungo termine delle risorse idriche, anche per ottimizzare la produzione idroelettrica, affinché tutti i bisogni siano soddisfatti all’insegna della sostenibilità. Dopo la sobrietà energetica, adesso la Francia aspetta il piano di sobrietà idrica, annunciato per la settimana prossima. Decisamente, la “fine dell’abbondanza”, come diceva Macron a fine 2022.