Secondo l’International Energy Agency (IEA), a livello globale il consumo di petrolio supera quello di qualsiasi altra fonte di energia e la previsione per i prossimi 20 anni è di un ulteriore aumento della domanda mondiale. Tuttavia, l’attuale livello di utilizzo dei combustibili fossili è ormai quasi unanimemente considerato non sostenibile sul lungo termine. Il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) stima che le emissioni di anidride carbonica derivanti dai combustibili fossili e dai processi industriali abbiano rappresentato il 78% circa dell’incremento delle emissioni totali di gas serra tra il 1970 e il 2010, contributo percentuale che si conferma anche nel periodo 2000-2010.

Il settore dei trasporti, che rappresenta nei paesi occidentali circa un terzo dei consumi di energia primaria, è quello nel quale gli interventi tesi alla diversificazione delle fonti ed alla riduzione delle emissioni inquinanti sono più faticosi, essenzialmente per l’attuale ridotta disponibilità di alternative rispetto ai combustibili tradizionali. In questo contesto, i biocarburanti rappresentano un’opzione interessante.

Quando si parla di biocarburanti, si fa in genere riferimento a tre distinte categorie, secondo una recente classificazione proposta a livello europeo: di prima generazione, ottenuti da produzioni di origine agricola; di seconda generazione, ottenuti principalmente da biomasse derivanti dal legno; di terza generazione, ottenuti da biomasse derivanti da microalghe e microorganismi. Si stanno anche definendo biocarburanti di quarta generazione, riferiti a microorganismi con particolari capacità di assorbimento e stoccaggio di carbonio.

Il pilastro normativo che delinea le linee guida di sostenibilità per il settore trasporti è la Direttiva 2009/28/CE, nota anche come RED - Renewable Energy Directive, che stabilisce per tutti gli Stati membri l’obbligo al 2020 di coprire il 10% del fabbisogno energetico del settore trasporti attraverso fonti rinnovabili, ad oggi principalmente costituite da biocarburanti. La stessa Direttiva, secondo il principio per cui i biocarburanti dovranno rispettare specifici criteri di sostenibilità, fissa – sempre al 2020 - anche un obiettivo di riduzione del 10% (rispetto al 2010) delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) prodotte nell’intero ciclo di vita di tutti i carburanti ed esplicita le caratteristiche obbligatorie per la quota biologica utilizzata, secondo 3 scadenze progressive:

- dal recepimento sino al 2017, i biocombustibili utilizzati devono consentire un risparmio almeno del 35% delle emissioni di GHG lungo l’intero ciclo di vita del prodotto;

- dal 2017 il risparmio deve essere pari almeno al 50%;

Nei primi 5 anni di implementazione della RED, in tutta Europa la quota “bio” è risultata quasi interamente costituita da carburanti provenienti da suoli destinati a colture agricole (biocarburanti di prima generazione), prodotti nei mercati domestici o più spesso importati.

In questo contesto, l’Italia ha recepito il raggiungimento al 2020 della quota del 10% di biocarburanti sul consumo complessivo del settore trasporti attraverso il Piano di Azione delle Energie Rinnovabili (PAER) del giugno 2010. Con il Decreto del 10 ottobre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha poi fissato i criteri per l’immissione in consumo dei biofuel a partire dal 2015, con la quota minima prevista salire dal 5% di quello stesso anno al 10% nel 2020. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati, è stato altresì introdotto un sistema di contabilizzazione basato su certificati di immissione in consumo (CIC) e gestito dal GSE.

Rispetto agli obiettivi fissati, a che punto siamo?

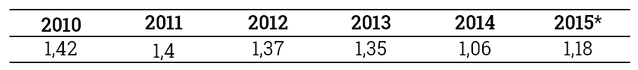

I consumi finali di biocarburanti per il settore trasporti (biodiesel, bioetanolo, ETBE) sono indicati in Tabella 1 e mostrano una sostanziale riduzione nel 2014 con una tendenza al recupero nel 2015.

Tab. 1: Consumi finali lordi di biocarburanti per trasporto in Italia (valori in Mtep)

*dati provvisori

Fonte: dati GSE

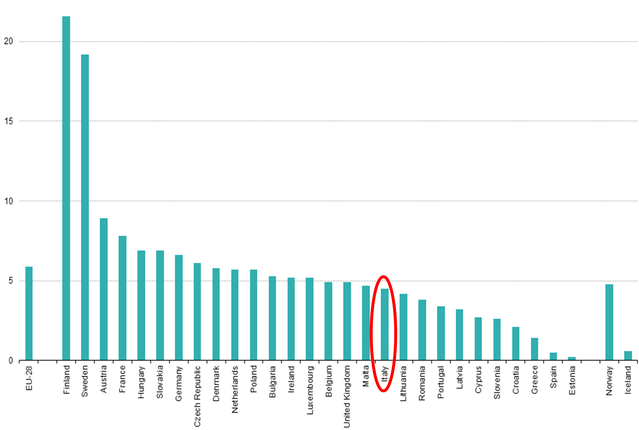

Un confronto a livello europeo dell’incidenza percentuale raggiunta dai biocarburanti vede l’Italia ancora lontana dai risultati ottenuti dai grandi paesi dell’Europa continentale, come Germania e Francia, e comunque al di sotto della media UE-28: il valore nel 2014 risulta lievemente inferiore alla soglia del 5% prevista come target per il 2015.

Fig. 1- Quote di consumi di biocarburante per trasporto: un confronto a livello europeo (valori in %, anno 2014).

Fonte: Eurostat

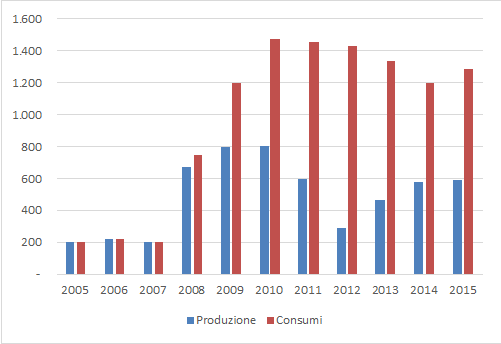

Osservando la composizione dei biocarburanti consumati nel nostro paese, si nota poi come la quasi totalità sia costituita da biodiesel, la cui disponibilità è fortemente dipendente dalle importazioni, come mostra la differenza tra consumo e produzione a partire dal 2009 (Fig. 2). Anche la stessa produzione nazionale di biodiesel è fortemente dipendente dalle importazioni di materie prime dall’estero. Secondo i dati GSE, nel 2014 solo l’8% circa di biodiesel prodotto in Italia è stato ottenuto da materie prime di origine nazionale: il 47% è ottenuto con olio di palma proveniente prevalentemente dall’Indonesia, mentre il 27% è derivato dalla colza, prevalentemente di importazione dalla Germania.

Fig.2- Produzione e consumi di biodiesel in Italia (dati in migliaia di tonnellate)

Fonte: Unione Petrolifera

È interessante, tuttavia, notare come la percentuale di biocarburanti immessi in consumo in Italia considerati di origine sostenibile, secondo la definizione della Direttiva 2009/28/CE, sia elevatissima: prossima al 100% nel caso di biodiesel e bioetanolo, che rappresentano di fatto la quasi totalità dei biocarburanti consumati nel nostro paese.

A questo proposito è opportuno sollevare alcune considerazioni. Se confrontati con i carburanti di origine fossile, i biocarburanti di prima generazione possono essere considerati positivamente in termini ambientali: sono rinnovabili, biodegradabili e permettono grosso modo una compensazione delle emissioni di CO2 tramite il processo di fotosintesi nella fase di produzione delle materie prime agricole. Essi non rappresentano però la soluzione ottimale in termini di sostenibilità. La competizione intrinseca dei biocarburanti di prima generazione con le produzioni agricole a scopo alimentare, le crescenti perplessità in merito all’effettivo bilancio in termini di gas serra quando vengono analizzati gli effetti dei cambiamenti di uso di destinazione dei suoli agricoli per le produzioni delle materie prime, e il largo ricorso a coltivazioni intensive sollevano infatti numerose perplessità sul senso da attribuire alla qualifica “sostenibile” che gli viene assegnata.

Questi aspetti critici sono stati recepiti nella Direttiva 2015/1513/CE (cd. ILUC, Indirect Land Use Change) che, modificando e integrando la precedente normativa (RED), considera esplicitamente le potenziali implicazioni dei biocarburanti per quanto riguarda gli effetti derivanti dall’uso del suolo: definisce infatti il limite massimo del 7% (sempre all’interno del 10% previsto) all’utilizzo di biocarburanti di prima generazione nel mix per autotrazione. La restante quota del 3% dovrà essere soddisfatta tramite un ricorso crescente a biocarburanti avanzati, vale a dire ottenuti a partire da specifiche e ben definite materie prime diverse da quelle alimentari, esplicitamente indicate nell’Allegato IX, parte A (un valore di riferimento per quest’obiettivo è lo 0,5% in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020, incrementabile al 2% in futuro); oli da cucina usati e grassi animali (Allegato IX, parte B); veicoli elettrici o trasporto ferroviario elettrificato.

L’Italia, già con il Decreto del 2014, aveva previsto il ricorso crescente a biocarburanti avanzati, in misura anche più severa – oltre che anticipatoria – rispetto a quanto previsto dalla successiva Direttiva ILUC (che gli Stati devono recepire entro il 10 settembre 2017): per ciascun anno a partire dal 2018, il menzionato Decreto del 10 ottobre 2014 prevede infatti che venga garantita una quota di biocarburanti avanzati che dovrà raggiungere l’1,6% nel 2020 (superiore allo 0,5% indicato dalla ILUC) e il 2% entro il 2022. Rimane da capire se l’orientamento della normativa sarà sufficiente per garantire un effettivo sviluppo dei biocarburanti avanzati nel periodo post-2020.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Energy Policy1 riporta una analisi delle potenzialità future per l’Italia dei biocarburanti avanzati ottenuti da microalghe, discutendo le condizioni determinanti per la loro affermazione sul mercato. Gli investimenti nel settore dei biocarburanti da microalghe sono al momento limitati dai costi elevati per gli investimenti. La performance economica di questo tipo di biocarburanti sarà strettamente legata allo sviluppo di tecnologie specifiche e alla crescita del mercato dei sotto-prodotti legati alla produzione di microalghe (ad esempio prodotti innovativi con ottime potenzialità nel contesto della nutraceutica e dell’alimentazione zootecnica). I risultati dello studio indicano che un effettivo sviluppo dei biocarburanti avanzati da microalghe potrà aver luogo se le misure di sostegno dal lato dell’offerta (ad esempio normative di supporto, strumenti di stimolo fiscale nella produzione di biocarburanti, ecc.) saranno coordinate con stimoli alla domanda di energia da fonti rinnovabili in generale. Da questo punto di vista, le opportunità per i biocarburanti avanzati sembrano promettenti, a patto di considerare politiche che tengano in considerazione anche il progresso tecnico, gli stimoli dal lato della domanda e in generale una visione di sviluppo integrata anche con ambiti non esclusivamente riferiti al contesto energetico.

* (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - D3A, Università Politecnica delle Marche)

1 Gambelli D., Alberti F., Solfanelli F., Viro D., Zanoli R., 2017. Third generation algae biofuels in Italy by 2030: A scenario analysis using Bayesian networks, Energy Policy, 103, 165-178, http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014215/103.